[미션저널] 제1차 십자군의 출정 이전의 상황과 출전 » 선교의 관점으로 읽는 십자군 이야기(17) »

십자군이야기를 말하려고 지금까지 먼 길을 돌고 돌아온 것 같다. 사실 필자의 의도는 십자군 이야기를 빌려서, 그 속에서 하고픈 이야기를 지금까지 풀다보니 서술이 너무 길어 진 것도 사실이다. 그동안 필자가 만난사람들에게, 그리고 몇몇 학교에서 강의한 내용들이다. 대부분 순서도 틀리지 않았다. 십자군 운동 이전의 클뤼니 개혁과 성지 순례의 정치·종교적 의미와 1차 십자군의 출발이 이번의 주된 썰 이 될 것 같다.

민중 십자군이 벌인 많은 어처구니없는 이야기는, 십자군에 참여한 영주들과 기사들, 그리고 성직자들에게 나름의 새로운 의미와 각오아래 그들은 콘스탄티노플로 군대를 이동시켰다. 그리고 민중 십자군의 상황을 누구보다도 잘 알고 있던 교황 우르바누스 2세는 자신의 출신지인 프랑스에서 가장 강력한 프랑스 기사를 중심한 1차 십자군을 출발시켰다. 이전의 민중 십자군과는 모든 것이 다른 정규부대의 출정식이었다.

Contents

무장 십자군, 대독일순례단(Greater Germany Pilgrimage)우르바누스 2세가 꿈꾼 십자군 운동의 롤 모델

우르바누스 2세의 십자군 운동 이전에는 십자군 원정은 종교 전쟁이라기보다는, 위험한 길을 무장하고 떠나는 성지순례였다. 초기 유럽 기독교인들에게 예루살렘 순례는 신성한 의무였으며, 이는 무력 충돌 이전에도 존재했던 전통이었다.

11세기 중엽, 신성로마제국 영역에서도 교회·귀족들이 주도한 대규모 집단 순례가 조직되었다. 예루살렘 순례자 보호를 위한 권한을 지도자들이 자임하였다. 오스만 튀르크가 점령하기 전인 이슬람 칼리프들 또한 이러한 기독교 순례자들의 방문을 묵인하거나 협조하는 태도를 보였다.

대독일순례단(Greater Germany Pilgrimage)

당시 성지 순례는 정복이나 점령이 아닌, 단순히 거룩한 장소를 방문하는 종교적 행위로 진행되었다. 중세 유럽 전역에서 성지 순례는 하나의 종교적 열정으로 널리 행해졌다. 10세기 이후 유럽에서 기독교 인구가 증가하고 종교적 열정이 고조되었다. 정치적 안정과 경제적으로도 나아지자 성지 순례자의 수는 급격히 증가하였다. 이에 따라 순례길 의 안전 확보가 중요한 과제로 떠오르게 되었고, 자연스럽게 무장 호위를 한 순례 단이 조직되기 시작했다. 이는 순례를 단순한 개인의 신앙 행위를 넘어서 집단적이고 정치적으로도 의미 있는 행위로 전환시키는 기반이 되었다.

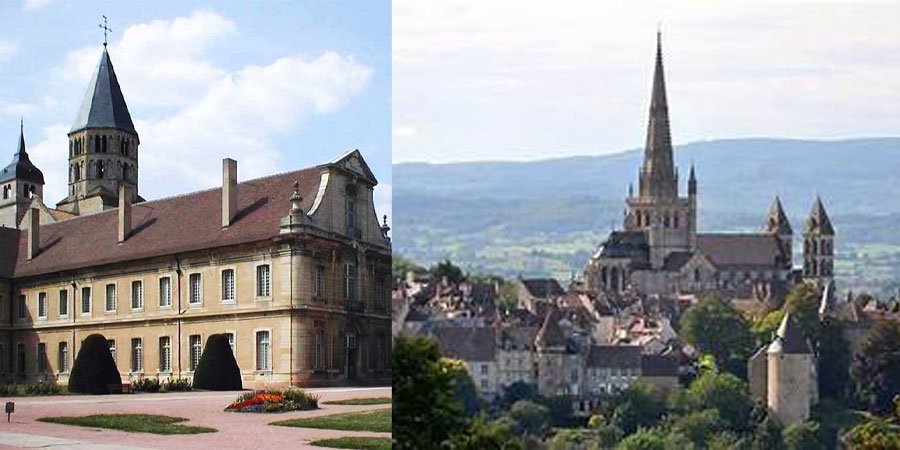

1064년 겨울 당시 신성로마제국의 주요 교회 중심지인 마인츠(Mainz)에서 약 7,000명 정도의 성직자, 기사, 귀족, 평민들이 성지 순례 단을 준비했다. 당대로서는 “대독일 순례”라 부를 만한 규모였다. 대독일 순례 단은 단순한 성지 여행자들이 아니었다. 7천에서 1만 2천에 이르는 인원이 집을 떠나 예루살렘으로 향한 이 사건은, 중세 교회와 사회가 품고 있던 긴장과 열망을 집약해 보여준다. 그 행렬을 이끈 지도자들 가운데 다수는 이미 클뤼니 개혁(Cluny Reforms)에 참여한 사람들이었다.

이미 말했듯이 당시 유럽은 겉으로는 기독교 공동체라는 이름으로 묶여 있었지만, 내적으로는 심각한 갈등을 겪고 있었다. 주교직과 수도원장은 세속 권력의 도구가 되었고, 성직 매매와 성직자 부패는 교회에 대한 신뢰를 갉아먹었다. 민중의 신앙심은 높아지고 있었지만, 교회 제도는 그 열망을 온전히 담아내지 못했다. 10세기 말부터 11세기 초에 걸쳐 유럽의 인구가 증가하고 경제가 점차 회복되자, 신앙적 열정은 더 넓은 출구를 찾기 시작했다. 성지 순례는 그런 시대적 흐름 속에서 폭발적으로 늘어났으며, 유럽인들의 정신적 지평을 성지 예루살렘까지 확장시켰다.

클뤼니수도원

바로 이 시기에 등장한 클뤼니 개혁은 단순한 신앙 운동을 넘어 교회의 자기 혁신을 추구한 거대한 개혁이었다. 청빈과 금욕, 부패 척결은 교회의 도덕적 순수성을 회복하려는 선언이었고, 성직자의 독립과 교황권 강화는 정치적 차원의 변화를 지향했다. 주교와 수도원장들이 세속 권력의 간섭에서 벗어나 교황을 중심으로 결속할 때, 비로소 교회가 제 힘을 발휘할 수 있다는 사고가 자리 잡았다. 이러한 흐름은 곧 11세기 후반의 교황혁명과, 1095년의 십자군 소집으로 이어지는 중요한 사상적 기반이 되었다.

이러한 맥락에서 대독일 순례는 단순한 경건 행위가 아니었다. 지도자들에게 순례는 곧 교회 개혁의 실천적 무대였으며, 신앙 공동체를 각성시키고 교회의 권위를 회복하기 위한 집단적 선언이었다. 수천 명이 예루살렘을 향해 걷는 발걸음은 신앙적 순수성과 정치적 의도가 교차하는 장이었다. 순례는 곧 교회 질서를 새롭게 세우는 행위였던 것이다.

그러나 현실은 잔혹했다. 순례단의 다수는 무장을 하지 않았고, 소수의 자위적 호위만 존재했다. 불안정한 중동의 정세 속에서 이는 턱없이 부족했다. 실제로 순례 단은 베두인족의 습격을 받으며 수많은 희생을 겪었다. 성지를 향한 발걸음은 순례라기보다 고난의 행군에 가까웠다. 그럼에도 불구하고 1065년 4월 12일, 순례 단은 마침내 예루살렘에 도착했다. 성 분묘 앞에 무릎을 꿇고 기도했던 13일은 짧았지만, 그 순간만큼은 신앙의 이상이 현실로 드러나는 듯했다. 그러나 귀환 길은 더욱 가혹했다. 출발 당시 7천 명이 넘던 인원 가운데 고향에 돌아온 이는 약 2천 명뿐이었다. 수천 명의 희생은 개인적 비극을 넘어, 당시 사회 전체에 강한 충격을 남겼다.

바로 이 충격 속에서 하나의 새로운 사상이 태어났다. “성지를 향한 길은 더 이상 무방비로 걸을 수 없다.” 대독일 순례의 경험은 무장 순례, 나아가 성전(聖戰)의 개념이 싹트는 계기가 되었다.

교황 우르바누스 2세(Urban II)가 클레르몽 공의회에서 십자군을 소집했을 때, 우리가 알고 있듯이 그는 “성지 회복”이라는 명분을 내세웠다. 그리고 그가 1차 십자군을 파병할 때 그의 생각 속에는 30여 년 전의 대독일 순례의 기억이 자리하고 있었을 것이다. 군중들은 순례자들의 희생을 기억하고 있었고, 시간이 지났지만 피의 성전이라는 새로운 형태의 신앙적 실천을 정당화했을 것이다. 초기 십자군에 참여한 이들 중 일부는 신앙심에서 무기를 들었다. 또 다른 이들은 명예와 세속적 회복을 추구했다. 순례의 비극은 종교적 이상과 세속적 욕망을 동시에 자극한 기억으로 작용했다.

그래서 대독일 순례는 단순한 신앙 여행이 아니었다. 그것은 클뤼니 개혁의 정신이 현실 속에서 드러난 사건이었고, 중세 교회의 정치적·종교적 변화를 예고한 전환점이었다. 비록 비극으로 끝났으나, 대독일 순례는 실패한 여정이 아니라, 중세 유럽이 십자군이라는 새로운 시대를 향해 나아가도록 만든 도화선의 한부분이 되었다.

십자군의 출정과 유럽 내 유대인 재 박해의 시작

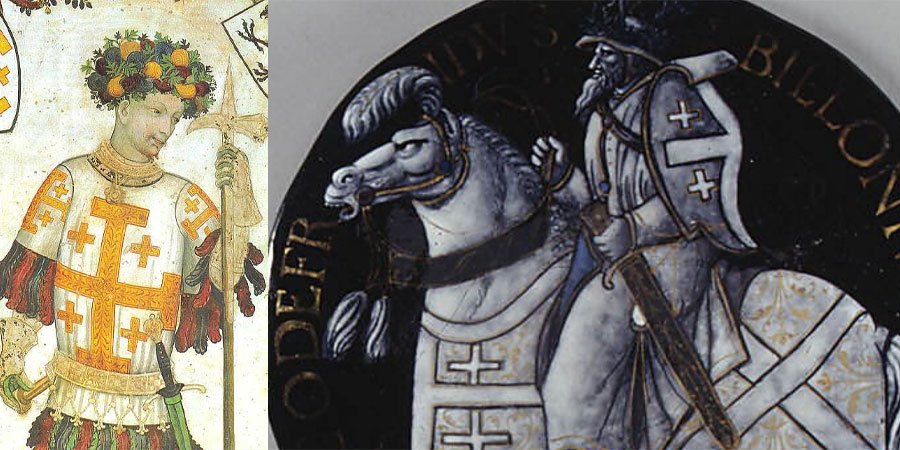

1096년 8월 15일, 로렌 공작 고드프루아 드 부용(Godfrey de Bouillon) 은 기사들과 병사들을 이끌고 제1차 십자군 원정을 본격적으로 시작했다. 그는 훗날 예루살렘 왕국의 초대 통치자로 추앙받았지만, 그의 출정 과정은 단순히 성지 탈환이라는 종교적 열정만으로 이뤄진 것이 아니었다. 십자군의 원정은 막대한 자금을 필요로 했고, 이를 마련하는 과정에서 유럽의 소수 공동체, 특히 유대인들이 가장 취약한 희생양이 되었다.

로렌 공작 고드프루아 드 부용(Godfrey de Bouillon)

에미코(Count Emicho) 라인라트의 유대인 학살 (홀로코스트)를 격은지 몇 달이 되지 않은 상태에서 십자군들에게 유대인들은 또다시 박해를 당하게 되었다.

고드프루아와 그의 부하들은 라인 강 유역을 따라 진군하며, 마인츠(Mainz)와 쾰른(Cologne)의 유대인 공동체로부터 자금을 강제로 징수했다. 당시 기록에 따르면, 그들은 때로는 “보호”라는 명분을 내세웠지만, 실제로는 무력 위협과 강탈에 가까운 방식이었다. 십자군 원정은 성지회복이라는 이상을 내세웠지만, 출정 초기부터 내부 소수자에 대한 탄압과 약탈이 얽혀 있었다.

지난 호에 말했듯이 1096년 봄부터 여름 사이, 십자군 열기에 고무된 민중 십자군무리들이 라인란트 지역의 유대인 공동체를 공격했고, 마인츠, 보름스, 스파이어, 쾰른 등지에서 수천 명의 유대인이 학살당했다. 이는 흔히 “라인란트 학살(Rhineland Massacres)” 이라 불리며, 중세 유럽 유대인 박해사의 대표적인 사건으로 꼽힌다. 십자군의 대의는 예루살렘 탈환이라는 외부 목표를 내세웠지만, 그 여정의 첫 발걸음부터 이미 유럽 내부의 약자를 희생시키는 폭력적 행동으로 나나났다.

십자군은 종교적 이상을 내세웠으나, 실제로는 정치적 야심과 경제적 필요, 그리고 사회적 불만이 결합된 운동이었다. 이러한 모순 속에서 가장 큰 피해자는 언제나 힘이 없는 공동체였다. 유대인들은 성지와 아무런 관련이 없었음에도 불구하고, 십자군 열.

정의 희생양이 되었던 것이다.

따라서 1096년 8월 15일의 출정은 단순히 군사 원정의 시작일 뿐만 아니라, 십자군 운동이 소수자 박해와 직결되었던 역사적 분기점으로 이해되어야 한다. 이 사건은 성스러운 전쟁이라는 이름 아래, 종교적 이상과 폭력이 어떻게 뒤엉킬 수 있는지를 보여준다. 그리고 그 그림자는 중세 내내, 나아가 근대에 이르기까지 유럽 유대인 공동체의 불안정한 지위를 규정짓는 중요한 전조가 되었다.

잘못 낀 첫 단추는 그 다음도…

고드프루아 드 부용은 기사들과 병사들을 이끌고 성지를 향한 장대한 여정을 시작했다. 출정 직후, 고드프루아의 군대는 라인 강 유역을 지나며 마인츠와 쾰른의 유대인 공동체로부터 자금을 강제로 징수했다. 지난봄 민중 십자군 무리들이 휩쓸고 간 그 지역을, 이들은 보호 비라는 명분이 덧씌워졌지만, 그 실상은 약탈과 다름없었다.

그러나 9월, 군대가 헝가리에 도착했을 때 상황은 달랐다. 헝가리의 국왕 칼만 1세(Kalman I)는 십자군을 경계하면서도 불필요한 충돌을 피하고자 했다. 하지만 진나 민중 십자군들이 벌인 ‘꺵판’(요즘 한국에서 유행어가 된) 때문에 고드프루아 역시 무력 충돌보다는 질서를 유지하는 길을 택했다. 그는 친동생 보두앵(Baudouin)을 헝가리 궁정에 볼모로 남김으로써 통과의 안전을 보장받았다. 잠시 동안 동생이 인질로 잡혀 있었고, 군대는 비교적 평화롭게 헝가리를 지나갈 수 있었다.

보두앵(Baudouin)을 헝가리 궁정에 볼모로 남기다

이 두 사건은 고드프루아의 행군이 지닌 모순을 보여준다. 한편으로 그는 십자군의 질서와 명분을 유지하려 했으나, 다른 한편으로 그 질서는 약자를 희생시키거나 정치적 타협을 강요하면서만 유지될 수 있었다. 유대인 공동체에서는 피를 요구했고, 헝가리 국경에서는 인질을 요구받았다. 성스러운 전쟁의 행진은 언제나 현실적 흥정 위에 놓여 있었다.

십자군 연대기는 고드프루아를 영웅으로 기록한다. 그는 훗날 예루살렘 왕국의 초대 통치자가 되었고, 그 이름은 신앙의 방패처럼 기려졌다. 그러나 우리가 다시 그 길을 따라가 본다면, 그의 행군은 신의 영광만이 아니라, 수많은 눈물과 타협, 그리고 침묵 속에서 이어졌음을 보게 된다.

십자군은 흔히 ‘위대한 성전’으로 불리지만, 그 속을 들여다보면 인간의 욕망과 두려움이 가득하다. 고드프루아가 남긴 길 위에는 두 개의 흔적이 있다. 하나는 성지를 향한 신앙의 발자취이고, 다른 하나는 그 길 위에서 희생된 사람들의 지워지지 않는 그림자이다. 역사는 이 두 흔적을 함께 기억하라고 말하고 있다.

십자군의 분열과 동진

1096년 여름을 지나 가을로 접어든 제1차 십자군의 발걸음은 점차 동방으로 향했다. 그러나 그 길은 하나의 대오로 이어진 직선이 아니었다. 십자군은 서로 다른 지도자와 각자의 길, 각자의 이해관계를 안고 여러 갈래로 흩어졌다. 성지로 향하는 대장정은 이미 출발점에서부터 하나의 길이 아니라, 서로 얽히고 갈라지는 다수의 길이었던 셈이다.

10월 26일, 이탈리아 남부의 바리 항구에서는 새로운 함대가 출항했다. 노르만 출신의 무장이자 모험가였던 보에몽 드 오트빌(Bohemond d’Hauteville)그리고 그의 동생 탕크레드(Tancrède de Hauteville)가 이끄는 병력이었다. 그들은 아드리아 해를 건너 발칸 반도를 경유하는 길을 택했다. 성지를 향한 열망이라기보다는, 노르만 가문이 지녔던 이탈리아 정복 후 동방 진출의 야심과 모험심이 그들을 재촉했다. 보에몽의 출정은 마치 성전의 이름 아래 숨겨진 또 다른 동기들을 드러내는 듯했다. 십자군은 하나의 신앙 공동체라 불렸으나, 그 속에는 서로 다른 욕망과 계산이 자리하고 있었기 때문이다.

동생 탕크레드(Tancrède de Hauteville), 보에몽 드 오트빌(Bohemond d’Hauteville)

한편, 고드프루아의 군대는 헝가리를 지나 드디어 동로마 제국의 국경에 다다랐다. 11월, 그들은 베오그라드를 통과하며 제국 영토에 발을 들였다. 이 순간은 십자군에게 중요한 전환점이었다. 이제 그들은 더 이상 서유럽의 땅에서 낯선 이들을 위협하거나 회유하는 나그네가 아니었다. 대신, 강력한 문명을 이룬 제국의 감시 아래 놓였다. 동로마 황제 알렉시오스 1세(Alexios I)에게 십자군은 잠재적 동맹이자 동시에 위험한 외부인이었다. 서로의 신앙은 같았으나, 서로의 이해는 달랐다.

보에몽의 군대는 발칸 내륙을 따라 내려가며 그리스의 북부 지역인 카스토리아(Καστοριά)에 도착했고, 이곳에서 겨울을 나기로 했다. 성지를 향한 열정은 잠시 멈추었고, 차가운 계절 앞에서 그들의 행군은 숨을 고르며 새로운 도전을 기다렸다. 반면 고드프루아의 군세는 제국의 경계에서 긴장과 협상, 경계심과 기대 사이에서 서 있었다.

이처럼 1096년의 하반기는 십자군 운동이 단일한 ‘성스러운 행군’이 아님을 분명히 보여준다. 각자의 길 위에서 각자의 방식으로 동방을 향해 나아갔고, 그 속에는 협상과 야심, 그리고 정치적 계산이 얽혀 있었다. 성지를 향한 열망은 같았으나, 그 길은 결코 하나의 목소리로 울려 퍼지지 않았다.

가을의 바람 속에서 십자군은 점점 현실의 무게를 체감해갔다. 이상은 멀리 있었고, 눈앞에는 험난한 길과 제국의 경계, 그리고 다가오는 겨울이 있었다. 하지만 바로 그 현실의 굴곡 속에서 십자군 운동은 하나의 신화로 기록되었다. 그것은 하나의 성스러운 전쟁이 아니라, 수많은 개인과 집단의 욕망과 두려움이 교차하는 복잡한 서사였다.

동 로마제국의 문턱에서

겨울이 깊어가던 1096년 12월, 고드프루아 드 부용의 군대는 마침내 트라키아 평원을 지나 셀렘브리아(Σελύμβρια)오늘날 실리브리(Silivri) 콘스탄티노플을 코앞에 둔 지점이었다. 그러나 성지를 향한 신앙만으로는 굶주린 군대를 먹일 수 없었다. 보급은 부족했고, 병사들의 인내심은 한계에 다다랐다. 결국 십자군은 인근 지역을 약탈하기 시작했다. 이는 동로마 제국과의 관계에 불길한 신호를 던졌다. 십자군은 스스로를 하나님의 군대라 불렀지만, 제국의 눈에 비친 그들은 불안한 외부 세력이자 잠재적 약탈자였다.

12월 23일, 고드프루아의 군세는 마침내 콘스탄티노폴(Κωνσταντινούπολη)에 도착했다. 웅장한 성벽과 황금빛 성당이 빛나는 제국의 수도 앞에서, 십자군은 자신들이 더 이상 서유럽의 농촌이나 성곽 도시를 거쳐 가는 나그네가 아님을 깨달았다. 이제 그들은 동로마 황제 알렉시우스 1세의 시선 앞에 서 있었고, 그 관계는 향후 원정의 성패를 가를 중요한 변수로 자리 잡았다. 협력과 불신, 기대와 경계가 복잡하게 얽혀 있던 순간이었다.

그리고 12월 25일, 크리스마스의 날에 십자군 제후들은 고드프루아 드 부용을 원정군의 대표적 지도자로 선출했다. 그러나 그는 스스로를 왕이라 칭하지 않았다. 예루살렘의 성묘 앞에서 왕관을 쓰는 것은 오직 그리스도의 권한이라고 여겼기에, 그는 대신 “성묘의 수호자(Advocatus Sancti Sepulchri)” 라는 호칭을 택했다. 이는 훗날 1099년, 예루살렘 함락 이후의 일이지만, 이미 이때부터 그의 위치는 단순한 군사 지휘관을 넘어 성스러운 사명을 짊어진 상징적 인물로 자리 잡았다.

12월의 이 사건들은 십자군 운동의 또 다른 단면을 보여준다. 한편으로는 굶주림과 보급 문제 속에서 약탈을 일삼는 군대의 민낯이 있었고, 다른 한편으로는 신성한 사명을 상징하는 지도자의 선출이 있었다. 현실의 결핍과 이상적 신념이 같은 순간에 공존했던 것이다. 콘스탄티노폴리스의 거대한 성벽 아래, 십자군은 이제 두 가지 길 위에 놓여 있었다. 하나는 제국과의 협력을 통해 성지로 나아가는 길이었고, 다른 하나는 내부의 불만과 외부의 불신 속에서 분열되는 길이었다.

이 순간, 십자군은 이미 단순한 서유럽의 원정군이 아니었다. 그들은 제국의 수도에 도달한 새로운 정치적 행위자였고, 동시에 “성스러움의 수호자”라는 이상을 짊어진 존재였다. 그러나 그 이상은 언제나 굶주림과 약탈, 그리고 현실적 협상 위에 세워져 있었다. 십자군의 역사는 이 긴장 속에서 시작되었고, 그 긴장은 이후의 모든 전투와 협상, 그리고 예루살렘 정복의 순간까지 이어졌다.

이번호부터 십자군 이야기는 본론 적으로 진행되는 것 같다. 필자가 십자군에 관심을 가지게 된 것은 리들리 스콧(Ridley Scott)감독의 2005년 영화인 킹덤 오브 헤븐 (Kingdom of Heaven) 이다. 영화가 너무 탄탄하게 만들어 졌기에 지금도 선하게 떠오른다. 아마도 다음 호부터는 자주 언급 될 것 같기에 미리 이야기 하는 것이다.

표지사진: 신성로마제국의 주요 교회 중심지인 마인츠(Mainz)

글쓴이: 김수길 선교사/ 본지 미션 칼럼니스트

◙ Now&Here©ucdigiN(유크digitalNEWS)의 모든 콘텐츠(기사)는 저작권법으로 보호를 받고 있습니다. 무단 전재, 복사, 배포 등을 금합니다.