[미션저널] 1차 십자군 콘스탄티노플, 도착 과정과 갈등 » 선교의 관점으로 읽는 십자군 이야기(18) »

1096년 12월 23일 1차 십자군의 선발 부대격인 고드프루아 드 부용의 부대가 콘스탄티노플에 도착했다, 하지만 그는 황제 알렉시우스 1세의 견제 때문에 많이 힘들었다. 상대인 동로마 제국의 알렉시우스 1세 역시 십자군 부대에 대해서 경계의 눈길을 거두지 않았다.

그 해 12월 29일 일단의 고드프루아 드 부용(Godfrey de Bouillon)의 부대는 콘스탄티노플의 골드 혼 맞은편인 페라(Πέρα)에 머물게 되었다. 페라는 오늘날 갈라타(Γαλατά) 지역의베이올루(Beyoglu)이다. 십자군을 콘스탄티노플 성내(城內)로 들이지 않으려는 비잔틴의 제국의 잔머리이기도 했다. 이러한 상황은 고드프루아 드 부용은 알렉시우스 1세를 더욱 의심하게 만들었다. 또 다른 이유는 휴 드 베르망두아(Hugh of Vermandois)가 ‘구금됐다’는 소문 때문에 더욱 긴장을 늦추지 않았다.

Contents

휴 드 베르망두아의 붕신 서약(Oath of Fealty)

1096년 가을, 프랑스 왕 앙리 1세(Henry I)의 아들이자, 당시 프랑스 국왕 필리프1세(Philip I)의 동생인, 휴 드 베르망두아의 부대가 성지로 가던 중 아드리아 해에서 폭풍을 만나 선박이 난파되었다. 많은 인원이 희생되고 작은 수의 군대만 살아남았다. 그는 동로마 제국의 서해안인 두라치움(Durachium), 오늘날 알바니아 두러스(Durres)해안에 도착했다. 이곳은 비잔틴 제국의 접경 항구도시였다. 현지 총독은 황제 알렉시오스1세의 명령으로 휴 드 베르망두아를 예우 차원에서 호송하여 콘스탄티노폴로 보내었다.

사실 억류라기보다 엄격히 안내·감시하는 성격이었다. 알렉시오스 1세는 그를 정중히 맞이했지만, 곧바로 붕신 서약(homage ceremony)인 오스(Oath of Fealty)를 요구했다. 휴 드 베르망두아는 알렉시오스 1세를 “나의 주군(magnus dominus)”이라 부르며 충성을 맹세했다. 이는 십자군 제후들 가운데 가장 빠른 서약이 되었다. 그러나 서방 쪽에 남아 있던 기사들 특히 고드프루아 진영은 휴 드 베르망두아가 억류되어 강제로 서약을 했다 는 식의 이야기를 들었다.

그해 겨울 내내 알렉시오스1세는 고드프루아 드 부용에게 붕신의례(오스)와 서약을 요구한다. 내용은 십자군이 장차 탈환하는 옛 비잔틴 영토를 제국에 반환하고, 황제와 협력하라는 조건이었다. 이 ‘오스’의 내용은 여러 사료에 나와 있다.

알베르트 폰 악스부르크(Albertus de Axburg)는 그의 저서 예루살렘역사(History of Jerusalem)에서 고드프루아 군은 고난 속에서 시간을 보내고 있었다고 한다. 황제 알렉시우스1세는 십자군을 불신 속에서 방해하다가 1097년 1월 13일에 알렉시우스와 고드프루아 드 부용이 화해와 서약을 했다고 한다.

그러나 안나 콤니네(Anna Komnene)는 그녀의 저서 알렉시아스(Αλεξιάς)에서 고드프루아 의 십자군들은 무질서했고, 알렉시우스 1세는 현명한 조율자로 묘사한다. 화해는 1097년 4월 2일로 기록하고 있다. 일반적으로 대개 4월 달에 붕신 서약을 맺은 것은 확실하다. 알렉시우스1세는 십자군들에게 식량 차단 등 많은 실랑이 끝에 고드프루아가 황제에게 서약을 했다는 것이다. 알렉시우스1세가 이렇게 십자군 지도부와 붕신관계를 요구한 것은 ‘믿지는 장사를 하지 않겠다는 것이었다.

이 사건은 십자군과 동 로마제국의 복잡한 관계를 보여주는 초기 사례가 된다. 많은 학자들은 십자군과 동로마 제국이 안티오키아와 예루살렘을 두고 벌어지는 충돌을 이해하는데 핵심적인 자료가 되었다. 그리고 십자군의 부대들이 속속 콘스탄티노플에 도착할 즈음 알렉시우스 1세는 고드프루아 드 부용의 부대를 마르마라 해 연안, 콘스탄티노플 서쪽, 현재 터키 말테페(Maltepe) 근처인 페레칸(Πελεκάνον)으로 부대를 이동시켰다. 1097년 발칸반도의 차가운 땅위로 십자군의 여러 제후들은 앞 다투어 콘스탄티노플을 향해 질주 했다.

레몽 드 툴루즈와 아데마르 주교의 군대

십자군 대열의 선두에는 프랑스 남부의 대 귀족이자 제1차 십자군의 최고 원로급 지도자인 레몽 드 툴루즈(Raymond IV of Toulouse)가 있었다. 그는 교황 우르바누스 2세의 열렬한 지지자로, 성지 원정을 단순한 정복이 아니라 영적 사명으로 인지하였다. 나이 또한 제후들 가운데 가장 많았지만, 그만큼 신망이 두터웠고 경험도 풍부했다. 레몽은 자신의 막대한 재산을 아낌없이 쏟아 부어 십자군 중 가장 큰 규모의 군대를 조직했다.

교황 우르바누스 2세는 신뢰하는 인물인 아데마르 드 몽테일르 (Adhémar de Monteil) 퓌 주교를 십자군 공식 교황 특사(Legatus papalis)로 임명해 레몽과 동행시켰다. 아데마르 주교는 십자군의 정신적 구심점으로, 분열이 일어날 때마다 중재자 역할을 맡았다. 그의 존재는 십자군을 단순한 무력 집단이 아니라 교회의 이름으로 움직이는 신성한 군대로 규정짓는 상징이었다. 그러나 이 위대한 주교는 안타깝게도 원정 도중 병으로 세상을 떠나게 되고, 그가 세상을 떠나자 그나마 십자군이 가진 자정 능력의 상당 부분도 사라졌다.

레몽의 군대는 약 10만 명에 이르는 대규모 집단이었다. 기사와 보병뿐 아니라, 성직자와 농민, 심지어 여성과 노약자까지 합류한 하나의 거대한 순례 행렬이기도 했다. 그들은 프랑스 남부 툴루즈(Tolosa)와 르(Le)퓌 (Puy)에서 출발하여 론(Rhodani)계곡과 알프스를 넘어, 이탈리아 남부와 아드리아 해안에 도착한 뒤 발칸(Balkans)의 험준한 길을 따라 동쪽으로 향했다.

달마티아(Dalmatia)해안 길은 유럽에서 손꼽히는 난 행로였다. 절벽과 맞닿은 좁은 길, 거친 산악 지형, 인적 드문 마을은 행군을 더디게 했고, 식량은 언제나 부족했다. 게다가 이 여정 도중, 그들은 국경을 배회하던 페체네그(Πατζινάκοι) 기병대의 습격을 받았다. 페체네그는 중세 유라시아 초원을 지배하던 투르크계 유목 민족으로, 서방 역사가들에게는 늘 기마술과 약탈로 유명한 두려운 이름이었다. 십자군의 행군은 이들에게는 성지를 향한 순례가 아니라, 자신의 땅을 침범한 낯선 침략처럼 보였을 것이다. 충돌 속에서 아데마르 주교가 부상을 입자, 군사들은 깊은 충격에 빠졌다. 그러나 레몽은 흔들리지 않고 병사들을 수습하며 행군을 이어갔다.

발칸의 산 악로에서 겪은 이 시련은 단순한 에피소드가 아니었다. 이 지역의 험난한 지형은 훗날 제2차 세계대전에서도 티토(Tito)휘하의 유고슬라비아 파르티잔(Yugoslav Partisans)들이 독일군을 괴롭히던 무대이기도 했다. 십자군은 이미 성지에 도달하기도 전에, 자연의 험로와 기마 민족의 습격, 낯선 종교 공동체와의 충돌 속에서 신앙과 인내를 시험받고 있었다. 그러나 그럼에도 불구하고, 레몽과 아데마르가 이끄는 대군은 굳건히 동진을 이어가며 결국 콘스탄티노플을 향해 나아갔다.

발칸을 건너는 십자군, 보에몽 드 타란토의 여정

보에몽 드 타란토(Bohemond of Taranto)는 제1차 십자군의 가장 카리스마 있고 야심찬 지도자 중 한 명이다. 그의 아버지는 남이탈리아의 정복자 로베르 기스카르(Robert Guiscard)이다. 하지만 아버지로부터 다른 형제들에 비해서 많은 영지를 받지 못했다. 야심 많은 보에몽은 십자군 운동보다도 동방의 정복과 자신의 세력 확장에만 관심이 있었다.

그의 아버지는 남이탈리아의 정복자 로베르 기스카르(Robert Guiscard)이다. 하지만 아버지로부터 다른 형제들에 비해서 많은 영지를 받지 못했다. 교황 우르바노 2세가 십자군을 선포하자, 야심 많은 보에몽은 십자군 운동보다도 동방의 정복과 자신의 세력 확장에만 관심이 있었다. 1096년 겨울 또는 1097년 초에 남부 이탈리아 타란토(Taranto)에서 노르만 기사들과 그리고 용병들, 남부 이탈리아 군사들을 합친 약 3만 명 정도의 병력과 그의 친 조카 탄크레드(Tancred) 와 함께 출정했다.

이탈리아 항구에서 아드리아 해를 건너 두라키움(Dyrrhachium) 오늘날 알바니아 두러스에 상륙했다. 보에몽 드 타란토가 이끄는 노르만 군대는 성지를 향한 긴 여정을 시작하며 발칸의 겨울을 마주했다. 달마티아 해안을 따라 이어지는 길은 험하고 좁았으며, 산악 지형과 거친 기후가 병사들의 발걸음을 무겁게 했다. 그러나 자연의 장애물만이 그들을 기다린 것은 아니었다.

마케도니아 평원을 지나던 중, 그들은 흩어진 페체네그 기마 부족과 충돌하게 된다. 이미 1091년 알렉시우스 황제에게 대패해 세력이 꺾였다고 전해진 이들이었지만, 국경 지대에는 여전히 흩어진 무리들이 남아 있었다. 기습과 약탈로 명성을 떨치던 이 기마 전사들은 십자군에게 첫 시험을 안겼다. 그러나 보에몽과 그의 노르만 기사들은 흔들림이 없었다. 바르다르 강변에서 벌어진 전투에서, 중무장 기병의 돌격은 가볍게 움직이는 유목 기마병을 압도했다. 창을 겨드랑이에 고정하고 내달리는 노르만의 돌격은 전장을 지배했고, 이 승리는 서방 기사들의 전투력을 유감없이 보여주는 사례로 기록되었다.

군사적 충돌만이 십자군을 맞이한 것은 아니었다. 발칸 내륙 곳곳에는 보고밀 파(Bogomil ism)라 불린 신비한 기독교공동체가 살고 있었다. 이들은 정교회와 라틴 교회 모두에게 이단으로 불린 집단이었다. 낯선 교리와 금욕적인 삶은 서방 기사들의 눈에 더욱 기괴하게 보였다. 십자군은 이들과의 만남을 단순한 ‘이단 탄압’으로 규정했고, 식량 부족을 구실로 마을을 약탈하며 보급을 충당했다. 그러나 종교적 명분 뒤에는 군량 확보라는 현실적 필요가 숨어 있었고, 이 과정에서 신앙의 열정과 강압적 약탈은 뒤섞여 버렸다.

혹독한 달마티아의 길, 끊임없이 몰려드는 국경 기마 부족, 낯설고 금욕적인 공동체와의 충돌은 십자군에게 성지에 닿기 전부터 이미 피의 맛을 느꼈다. 이렇게 보에몽의 군대역시 조금씩 콘스탄티노플이라는 공통의 목적지로 다가가고 있었다.

보고밀파에 대해서

중세의 보고밀파는 단순히 ‘이단’으로 탄압받은 집단에 그치지 않았다. 그들의 신앙과 삶은 당대 농민과 서민이 품었던 불만과 갈망을 대변하는 민중적 종교 운동이었다. 제도화된 교회의 권력 남용, 성직자들의 부패, 성당 건축을 위한 과중한 세금은 많은 이들의 삶을 짓누르고 있었다. 보고밀파는 이러한 현실에 맞서 목소리를 낸 최초의 집단 가운데 하나였고, 훗날 종교개혁으로 이어지는 흐름의 예고편이라 할만 했다.

이들은 또한 누구나 직접 하느님과 교통할 수 있다고 믿었다. 성직자나 귀족, 평민 사이에 구분이 없으며, 성례전이나 제도 교회를 통하지 않아도 개인의 신앙과 기도가 중요하다고 주장했다. 이는 계층 질서가 굳건했던 중세 사회에서 급진적인 평등사상으로, 많은 민중에게 매혹적인 대안으로 다가왔다.

보고밀파의 삶은 무엇보다도 검소함과 금욕으로 특징지어졌다. 그들은 물질적 탐욕을 악으로 규정하고, 간소한 삶을 최고의 가치로 삼았다. 화려함과 사치를 일삼던 성직자들과는 대조적으로, 이들의 생활은 순수한 신앙 공동체로 비쳐졌다. 이러한 금욕적 실천은 훗날 서유럽의 카타리파(Cathars)운동이나 프란체스코(Franciscans)회의 청빈 사상에도 적지 않은 영향을 남겼다. 또한 보고밀파는 서로 돕고 나누는 공동체적 연대를 강조했다. 세속 권력과 교회 권위에서 소외된 농민과 하층민들에게, 이들의 모임은 단순한 종교 집단을 넘어 심리적·사회적 안전망 역할을 하였다.

신학적으로도 그들은 의미 있는 질문을 던졌다. 주류 교회는 그들의 이원론적 세계관을 이단으로 규정했지만, 선과 악의 대립이라는 사상은 “왜 세상에 악이 존재하는가?”라는 근본적 질문에 대한 하나의 해석을 제시한 것이었다. 이는 단순한 반역이 아니라, 교회가 충분히 답하지 못한 신학적 난제를 직시한 시도였다.

비록 정통 교리와 충돌하며 혹독한 탄압을 받았지만, 보고밀파는 중세의 종교 사유를 풍성하게 만들었다. 그들의 존재는 신앙의 다채로운 가능성을 열어 보였고, 사상의 폭을 넓히며 종교철학적 논쟁을 촉발한 계기가 되었다. 바로 이 점에서, 보고밀파는 단순히 “이단자”가 아니라 중세 유럽 종교사의 중요한 한 축이었다고 평가할 수 있다.

그 외 십자군에 참여한 귀족들

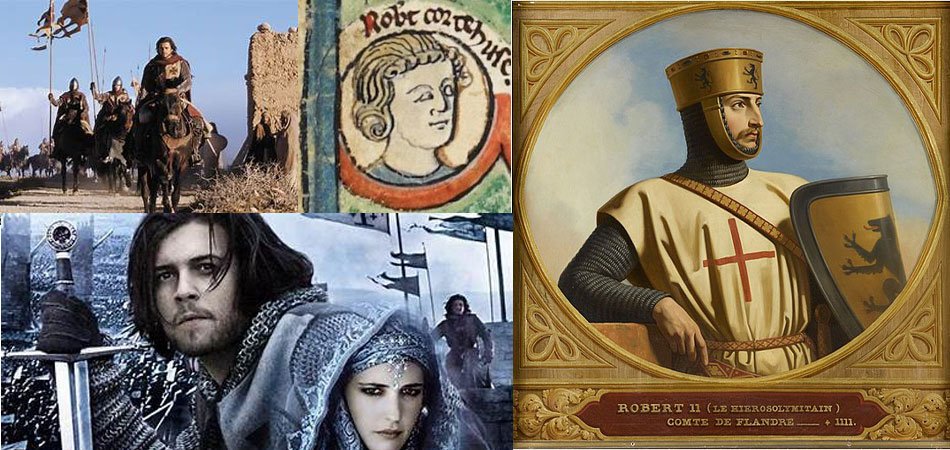

앞서 말한 부대들 외에도, 중간 제후들의 대표적인 인물들로서는 먼저 로베르 2세 노르망디 공작(Robert Curthose)별명은 짧은 바지(Curthose)이다. 중세 유럽사에서 빛과 그림자를 동시에 지닌 인물이었다. 정복왕 윌리엄 1세(William the Conq ueror)의 장남으로 태어난 그는 왕위를 계승할 가능성이 있었지만, 아버지와의 갈등과 정치적 무능으로 그 기회를 잃었다.

동생 윌리엄 2세(William II)가 잉글랜드 왕관을 차지하자 노르망디 공작 령(領)을 다스리게 되었고, 불운의 길은 그때부터 시작되었다. 그는 1096년 제1차 십자군에 합류했는데, 재정이 부족했던 그는 자신의 공작 령을 영국왕인 동생 윌리엄 2세에게 저당 잡히고 그 돈으로 원정에 나서야 했다. 니케아, 안티오크, 그리고 예루살렘 공략에 이르기까지 그는 선봉에서 싸우며 기사로서의 명예를 쌓았다. 그의 동생이자 영국왕인 윌리엄 2세가 죽자 동생 헨리 1세(Henry I)와의 권력 다툼에서 패배한 그는 카디프 성에 감금되어 28년을 보내다 생을 마쳤다.

로베르 2세 드 플랑드르 (Robert II of Flanders)로베르 드 플랑드르는 제1차 십자군에서의 공적 때문에 당대에 십자군의 모범 기사로 불렸다. 플랑드르 지역에서는 십자군의 명예를 플랑드르 가문의 위상 강화에 연결한 인물로 평가되었다. 그리고 로베르 2세 노르망디인 윌리엄 정복왕의 아들과 동시대 인물로, 종종 혼동되기도 했다.

로베르 드 플랑드르는 기사도의 전형으로 기억된다. 그는 플랑드르 백작 위(位)를 받은 후 십자군에 참여하여 니케아(Nicaea),안티오크(Antioch),예루살렘(Jerusalem),아스칼론(Ascalon)등 주요 전투에서 활약했다. 예루살렘 함락 후 성묘 교회를 찾은 그의 모습은 당시 사람들에게는 신앙의 승리처럼 보였으나, 실제로 그 발자취는 수많은 피와 폐허 위에 세워진 것이었다. 그럼에도 그는 예루살렘의 로베르(Robert of Jerusalem)라는 존칭을 얻었고, 귀국 후 가문의 정치적 권위를 높이는 데 성공했다.

반면 에티엔 드 블루아(Étienne de Blois)는 비극적인 궤적을 남겼다. 정복왕 윌리엄의 딸 아델 드 노르망디(Adele of Normandy)와 혼인해 왕가와 연결되며 정치적 기반을 마련했지만, 십자군에서 그는 명예를 얻지 못했다. 안티오크 전투 직전 귀환하여 “비겁자”라 불렸고, 다시금 명예를 회복하려 2차 십자군원정에 나섰으나 1102년 라마 전투(Battle of Ramla)에서 목숨을 잃었다. 그의 이름은 영웅의 기억 속에 남지 못하고, 오히려 혼인을 통한 가문의 결속 속에서만 의미를 갖게 되었다.

에티엔의 실패는 개인의 몰락이었으나 그의 가문은 혼인 네트워크를 통해 왕조적 성취를 거두었다. 그의 아들중 하나인 잉글랜드 왕이 된 스티븐 왕(Stephen of England)도 있었다. 결국 십자군은 신앙의 이름 아래 귀족 가문들이 명예와 권력을 위해 경쟁했던 무대였으며, 로베르와 에티엔은 그 잔혹한 역사의 두 얼굴이었다.

이들 외에도 부르고뉴 귀족 출신 기사인 에티엔 드 부르고뉴(Stephen of Burgundy) 보에몽의 조카이자 원정에서 안티오크와 갈릴리에서 자신의 영지를 확보한 탕크레드 드 오트빌 (Tancred of Hauteville)그리고 플랑드르 측 기사단 지도자인 게르베르 드 몽트뤼엘 (Gerbert of Montreuil)등이다.

십자군 제후들은 서로 다른 시기에 다른 지역에서 출발해서 순차적으로 콘스탄티노플에 집결했다. 그해 5월 로베르, 에티엔과 같은 서유럽 제후들이 뒤이어 합류하면서 십자군은 점점 집단적 군대의 성격을 갖추게 되었다. 황제 알렉시우스 1세는 이들을 환대하면서도 신중하게 통제했다. 그는 제후들에게 충성 맹세를 받아내고, 원정 중에 정복한 영토는 동로마에 반환하라고 요구했다. 십자군 입장에서는 껄끄러운 조건이었지만, 대규모 군사 원정을 위해서는 동로마의 보급과 해상 지원이 절실했기 때문에 받아들일 수밖에 없었다. 이때부터 십자군과 동로마 제국사이에는 협력과 불신이 교차하는 미묘한 동맹이 싹트게 된다. 동시에 긴장과 불신의 씨앗이 뿌려진 시점이기도하다.

십자군 운동, 사회적 상승의 길

필자는 갑자기 영화가 생각났다. 리들리 스콧 (Ridley Scott)이 메가폰을 잡은 ‘킹덤 오브 헤븐’(Kingdom of Heaven)이었다. 영화의 에필로그에서 영국에서 온 원정군 지도자 리처드 1세 사자심왕(Richard the Lionh eart)이 발리안을 찾아온다. 리처드는 발리안에게 ‘예루살렘으로 돌아가 나와 함께 싸우자’고 제안한다. ‘당신이 예루살렘을 지킨 발리안 인가?’(You are Balian, who defended Jerusal em?) 발리안의 답은 ‘나는 대장장이입니다.(I am a blacksmith).라고 대답하며 권력과 전쟁의 유혹을 거절한다.

영화 속에서 발리안은 역사적 사실과 달리 대장장이 출신으로 각색되어 등장한다. 영화의 프롤로그에서 아버지 고드프루아 드 이벨린(리암 니슨 분)은 아들에게 이렇게 말한다. “여기 남으면 너는 놈팽이에 불과하다. 그러나 평민 나를 따라가면 영주가 된다.” 이 말은 단순히 극적 장치가 아니라, 십자군 시대를 살았던 수많은 이들의 현실을 압축한다.

중세 유럽의 봉건 사회에서 땅과 명예는 한정되어 있었고, 장남이 아닌 아들들은 대개 작은 영지조차 차지하지 못한 채 기사 신분에 머물렀다. 이들에게 십자군 원정은 단순한 신앙 행위가 아니라, 새로운 땅과 권력을 얻을 수 있는 기회였다. 성지로 향한 길은 곧 사회적 상승의 길이었다. 실제로 제1차 십자군과 그 이후의 원정에서 많은 기사들이 팔레스타인, 시리아, 예루살렘에서 봉토와 작위를 얻었다. 어떤 이는 기사에서 영주가 되었고, 어떤 이는 이름 없는 자에서 왕이 되기도 했다.

성지 원정은 피와 신앙의 투쟁이었지만, 동시에 “사회적 사다리” 역할을 한 것이다. 고드프루아의 말은 그래서 단순한 아버지의 충고가 아니라, 당시 중세 사회를 지배한 냉정한 현실의 반영이었다. 고향에 남으면 놈팽이, 성지로 나아가면 영주. 그 선택의 기로에서 많은 젊은 기사들이 칼을 들고 떠났다. 발리안의 여정은 허구일지라도, 그의 선택이 보여주는 진실은 분명하다. 십자군은 신앙의 전쟁이자, 사회적 상승의 전쟁이었다.

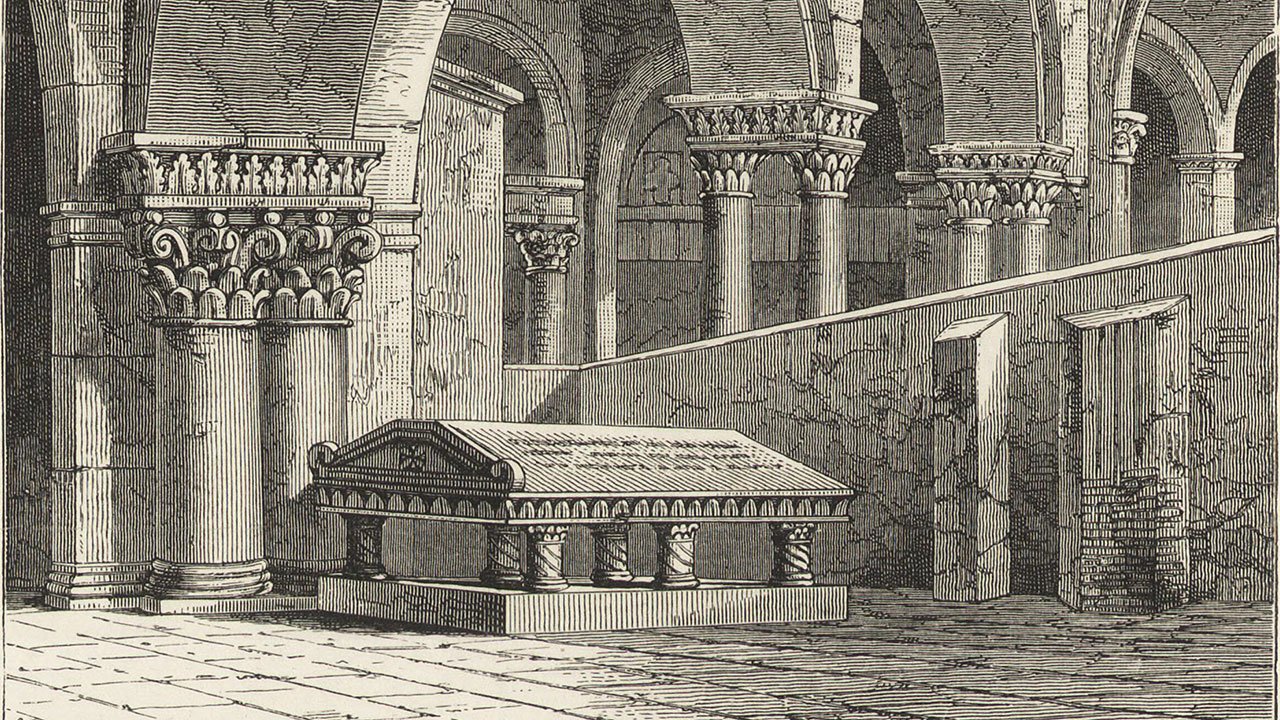

표지사진: 예루살렘 성묘 교회에 있는 고드프루아의 위령비

글쓴이: 김수길 선교사/ 본지 미션 칼럼니스트

◙ Now&Here©ucdigiN(유크digitalNEWS)의 모든 콘텐츠(기사)는 저작권법으로 보호를 받고 있습니다. 무단 전재, 복사, 배포 등을 금합니다.