Contents

음지의 교회가 콘스탄티누스 대제의 지원에 힘입어, 세속화의 길을 간다. 교회는 순결과 거룩함보다는 이익과 헤게모니(hegemony)를 지향하는 마치 해바라기가 해를 향해 고개를 들듯이 부와 권력을 아주 자연스럽게 탐하게 되었다.

[미션저널] 엄마보다 예쁜 딸 ‘청출어람’(靑出於藍) 노바(새) 로마(Nova Roma) » 김수길 선교사 » 선교의 관점으로 읽는 십자군 이야기(5) »

크리스텐덤(Christendom), 콘스탄티누스주의(Constantinianism)

선교적으로 이 같은 상항을 크리스텐덤(Christendom), 콘스탄티누스주의(Constantine’s)라 부른다고 앞서서 말했다. 지난 이야기는 밀란 칙령 반포로 사회적 혼란을 잠재우고 제국의 안정을 취했다면, 이번 이야기는 콘스탄티누스 1세가 군사적으로 황제가 되어가는 과정을 이야기 하고자 한다.

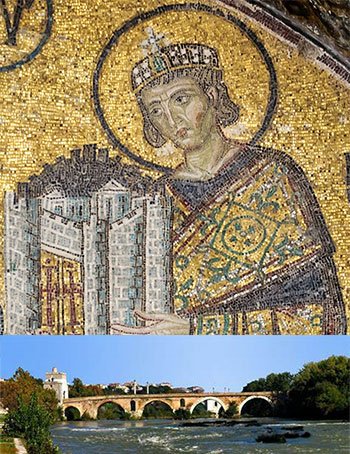

밀비오 다리에서의 승리는 로마 원로원의 권력을 굴복시켰다. 그 이후 로마보다는 새로운 로마, 즉 ‘엄마 보다 예쁜 딸“ 이라는 표어 아래 기존의 로마를 대신한 새로운 도시를 만든 것이다. 당시 로마 제국은 동서로 확장 또는 발전하기도 했지만 결국 두 개의 로마는 동서 교회의 분열의 로드맵이 되기도 했다.

콘스탄티누스 그리고 라바룸(labarum)

312년 로마 제국 서부 지역의 황제인 콘스탄티누스 1세와 막센티우스가 로마의 운명을 건 대회전을 앞두고 있었다. 콘스탄티누스는 주둔하던 갈리아에서 5만의 군대를 이끌고 이탈리아로 진군해왔다.

로마의 중심으로부터 북서쪽으로 휘감아 흐르는 테베르 강에 세워진 다리가 폰테 밀비오 Ponte Milvio 또는 폰테 몰레 Ponte Molle 다리이다. 로마 방어진 구축한 사람은 ’마르쿠스 아우렐리우스 발레리우스 막센티우스‘ Marcus Aurelius Valerius Maxentius라는 긴 이름의 주인공은 콘스탄티누스의 처남이자 서로마 황제였다.

로마의 중심으로부터 북서쪽으로 휘감아 흐르는 테베르 강에 세워진 다리가 폰테 밀비오 Ponte Milvio 또는 폰테 몰레 Ponte Molle 다리이다. 로마 방어진 구축한 사람은 ’마르쿠스 아우렐리우스 발레리우스 막센티우스‘ Marcus Aurelius Valerius Maxentius라는 긴 이름의 주인공은 콘스탄티누스의 처남이자 서로마 황제였다.

막센티우스는 모든 군사력을 모아 강가에 군대를 포진시켰다. 콘스탄티누스 군대역시 밀비오 다리 앞에 진을 치고 밤을 보내게 된다.

콘스탄티누스는 수적 열세인 자신의 군대를 가지고 이 전투를 이길 수 있을 까, 라는 고민 속에 쉽게 잠을 자지 못하고 뒤척이다, 겨우 잠이 들었던 그는 놀라운 꿈을 꾸었다고 한다.꿈에 예수 그리스도가 나타고났다. ”내일 전투에서 내가 지시하는 대로 행하면 전쟁에서 이길 것 이다“라는 ”말과 함께 병사들의 방패에 X와 P를 합친 ‘☧’라는 표식을 그린 후 전투를 하라“는 것이었다.

또 다른 이야기는 꿈속에 나타나기 전 전투를 앞둔 정오 즈음 하늘에서 이상한 물체를 보았다고 한다. 하늘에서 빛나는 십자가와 함께 ‘이 증거의 표적 안에서 승리하리라’(Εν Τούτῳ Νίκα)라는 그리스어가 나타났다. 콘스탄티누스는 놀람과 혼란 속에 잠이 들어 꿈을 꾸었다고 한다. 어쨌거나 분명한 것은 콘스탄티누스는 꿈을 꾸었고 꿈속에서 예수 그리스도를 만났다.

콘스탄티누스는 꿈에서 가르쳐 준 예수 그리스도의 가르침대로 실행했다. 꿈에 보여준 ☧’ 표시의 의미를 몰랐지만 후에 라바룸(labarum)이라고 하는 ‘☧’ 표식임을 알았다. 군사의 방패에 이 표시를 그리도록 하였다. 결과 밀비오 다리 전투에서 대승을 거둔다. 이 전투의 승리로 그는 로마제국의 일인 자가 되었다. 시간이 지난 후 그가 꿈에 본 글자는 그리스도를 의미하는 그리스 문자(ΧΡΙΣΤΟΣ)의 처음 두 글자, Χ와 Ρ를 겹쳐놓은 표시이다. 오늘날 가톨릭교회와 일부 개신교회 등에서도 사용하는 표시이다.

말비안 다리의 전투는 그의 삶에 큰 전환점이 되었다. 312년 10월 28일에 로마 원로원은 콘스탄티누스를 최고 통치자로 인정 할 수밖에 없었다. 그리고 콘스탄티누스의 승리를 기념하는 콘스탄티누스 개선문을 로마에 착공하였다. 이때를 시작으로 324년에는 오랫동안 이어져 온 파란만장한 로마의 내전의 시대를 종식하고 콘스탄티누스는 로마제국 전체를 다스리는 단독 황제가 되었다.

콘스탄티누스 기독교, 태양신(미트라, Sol Deus Mithraism)

로마 유적지 포로 로마노에는 세 개의 개선문이 있다. 그중 가장 웅대하고 아름다운 것은 당연히 콘스탄티누스의 개선문을 꼽는다. 나폴레옹이 프랑스로 직접 가져가려고 시도를 할 정도의 멋진 개선문이다. 그런데 개선문의 중앙 상단에는 개선문을 세운 뜻을 쓰는 것이 일반적인데 콘스탄티누스의 개선문에는 예수 그리스도에 대해서 일언반구도 없다. 왜 일까?

콘스탄티누스 개선문(Arco di Costantino)은 312년 로마 원로원이 지난 6년 동안 막센티우스를 주군으로 섬겨왔다. 이제는 콘스탄티누스 1세가 로마의 주인이 되자 사죄와 여러 의미에서 로마에 세운 개선문이다. 콘스탄티누스 1세의 부 황제시절 부터 시작된 즉위 10년이 되는 315년에 황제 10주년을 기념하기 위함이었다. 시간에 쫓기다보니 개선문에 사용된 부조 장식품들은 하드리아누스 황제 등에게 이미 받쳐진 조각과 동상, 부조들을 그대로 가져와서 얼굴부분만 콘스탄티누스의 얼굴로 교체한 재사용품인 것이다.

이에 대해 ’로마제국의 흥망사‘를 기록한 에드워드 기번(Edward Gibbon은 ’예술의 쇠퇴를 말해주는 우울한 증거와 비천한 허영을 보여주는 명백한 물증‘ 이라고 평가 절하했다. 분명한 것은 여러 부분을 짜깁기(페치워크patchwork)한 건축물이라는 지적은 개선문의 웅장함속의 부인할 수 없는 슬픈 역사이기도 하다.

개선문의 교각부분에는 개선문이 세워진 이유인, 전투에서 이긴 포로들 모습을 기록하는 것이 일반적이다. 그러나 콘스탄티누스 개선문은 로마인들 간의 내전이기에, 패전한 로마 군인들을 배제한 일반적인 형상물로 채워졌다. 그리고 개선문 상단에는 “폭군과 그의 무리를 상대로 한 정의로운 전쟁에서 위대한 정신으로 승리를 거둔 신성으로 가득한 황제 플라비우스 콘스탄티누스에게 바치다.”라고 기록되어 있다. 그의 믿음에 대해서, 신앙에 대해서는 아무런 말이 없었다. 그가 황제가 되는 밀비오 전투의 내용도 전무하다. 왜 일까?

학자들의 일치된 의견은 “콘스탄티누스는 그의 아버지가 믿어왔던 페르시아의 태양신 미트라를 섬겼다”는 것이다. 그래서 그는 하나님과 태양신 미트라를 동일시하였다는 것이다. 이 같은 이유는 당시 로마에 살던 그리스도인들이 로마로부터 박해를 피한 방법 중 하나가 샤밧트(토요일)가 아닌 정부가 주관하는 미트라교의 축일(Sunday)에 예배를 드렸던 근거를 들기도 했다.

274년 군인 황제 아우렐리아누스(Domitius Aurelianus)는 미트라교를 로마의 국교로 제정한다. 콘스탄티누스는 321년 미트라교의 축일이었던 일요일을 ‘존엄한 태양의 날(Sunday)’이라고 칭하며, 이날을 준수하라는 칙령을 내렸다. 이것은 초대교회의 토요일에 예배를 드리던 전승을 지켜오던 아시아 지역의 교회에는 시험이었지만, 결국은 대세를 따라서 굴복하고 일요일을 주일날이라고 생각하고 예배를 드렸다. 이처럼 이교적인 많은 요소도 함께 교회에 스며들었고, 오늘에 와서는 의미도 모른 채 일반화 되어버렸다. 콘스탄티누스는 예수 그리스도에 대한 관심보다는 그가 다스리는 제국의 안정이 더 우선이었다. 그는 니케아에 기독교 감독들을 불러서 종교회의 열었지만 그는 죽기 직전이 되어서야 세례를 받았다.

엄마보다 예쁜 딸, 노바(새) 로마(Nova Roma)

기원전 667년 아테네 남서부 메가라(Megara)의 주민들이 이주도시를 이곳에 만들었다. 이들의 지도자인 비자스(Byzas)의 이름을 따라서 비잔티움(Byzantium)이라고 불렀다. 다른 이야기는 고기잡이 비자스 (Byzas)사람들이 살았던 지역이어서 비잔티움이라고 했다는 설이 있다. 그러나 이곳이 문헌에 기록된 것은 헤로도토스(Herodotus)의 저서 ‘역사’에 비잔티움이 나온다.

다리우스 1세는 이곳에 살고 있던 유목민인 스키타이족(Σκὐθαι)과의 전투에서 패함으로, 그리스의 반란 때문에 제1차 페르시아 그리스 전쟁이 일어났다고 한다. 그리고 빌립 2세는 이곳에서 역시 스키타이족과 전쟁을 할 때 아리스토텔레스와 자신의 자녀들 문제를 의논한 기록이 남아 있다. 즉, 이곳은 전략적으로도 중요한 지역임을 알 수 있는 곳이다.

콘스탄티누스는 323년 리키니우스를 제압하므로 9년간의 내전을 종식시켰다. 그는 제국의 단독 황제가 되었다. 그러나 제국의 수도인 로마가 그의 마음에 들지 않았다. 로마보다는 동쪽 비잔티움에 머무는 시간이 많아졌다. 너무도 자연스럽게 그의 마음은 비잔티움으로 기울기 시작했다. 전략적으로 중요한 지역인 이곳에는 그의 권력에 시비를 거는 원로원의 간섭도 없었다. 그리고 동고트족의 일파인 사르마티아(Sarmatia)인들이 이곳으로 남하하여 끊임없이 침략을 시도했다. 그리고 사산조(朝) 페르시아 제국 역시 수도와 먼 거리에 있는 비잔티움을 호시탐탐 노리고 있었다. 전략적 가치 뿐 아니라 이곳이 가진 천연적인 아름다운 풍경과 해상 물류의 편리한 이동 등은 풍수지리에 관심이 없는 사람일지라도, 새로운 수도로 정하고 싶은 마음이 생겼을 것이다.

그는 6년 동안 도시를 건설했다. 330년 5월 11일 히포드럼(Hippodrome, 전차 경기장)에서 도시의 완공 식을 갖고 콘스탄티노플로 다시 태어난다. 이 도시의 이름은, 처음에는 새로운 로마라고 이름을 지었다.(그러나 그가 죽고 난 후 그의 아들 콘스탄티누스 2세는 이 도시의 이름을 새 로마가 아닌 콘스탄티노플(Constantinople) 즉 콘스탄티누스의 도시라고 바꾸었다.) 그는 이 도시를 최고로, 최상의 재료를 사용해서 만들고 싶었을 것이다. 엄마보다 예쁜 딸처럼 말이다. 그는 이 도시를 기존의 로마보다 깨끗하고 편리한 시설과 건축을 원했다.

모든 시민들이 가뭄에도 물 걱정하지 않을, 지하에다 물을 모아두는 저수지를 만들었다. 부족한 건축 재료는 신전들을 분해해서 가져왔다. 물 저장고로 물을 이동하는 도수교를 만들고, 도시를 방어하는 성벽과 건축물은 오늘에도 그대로 자리를 지키고 있다. 히포드럼에는 델피의 신전에 있던 청동 구리 뱀 동상이 세워지고, 물 저장고에는 그리스 신전에서 가져온 메두사의 동상의 머리 부분이 기둥을 받치는 받침대로 이용되기도 했다. 이 유적들을 보기위해서 수많은 관광객들이 이 도시에 몰려들 사실을 그때는 모르고 진행했을 것이다.

아름다운 궁전과 교회당, 원형 경기장, 전차 경기장등이 세워졌다. 많은 노동인력과 재정이 투입되면서 로마보다 활동적이고 세련된 도시가 생겨난 것이다. 황제의 모후(母亲) 헬레나의 영향으로 새로운 도시의 중심부에는 성 안나 교회, 아기아 소피아 성당 등이 세워지기 시작했다. 이 도시가 생기기 전까지 알렉산드리아, 예루살렘, 안티오키아, 로마 등에만 주교 좌(座)가 있었다. 그러나 이제는 콘스탄티노플에도 많은 교회가 건축되면서 콘스탄티노플은 총대주교 좌가 있는 기독교의 중심지가 되었다.

경제적으로는 실크로드의 종착지답게 세계 각국의 다양한 물자와 비단과 같은 귀한 물품들이 시장에 채워지는 풍요로운 도시였다. 무역과 상업에 종사하는 각국 상인들의 거처가 되면서 콘스탄티노플은 정치적으로도 안정되어 갔다. 새 로마는 로마에 비해 크지는 않았지만, 가장 세련된 최신식 도시였다. 황제가 천도를 한다는 소문은 로마에서도 알려지면서 귀족들, 원로원 의원들과 부자들, 그리고 눈치께나 있던 사람들은 새 로마로 이주해 황제 주변에서 살기를 원했다. 새로운 로마의 등장은 로마시민들에게는 ‘낙동강 오리알‘이라는 크나큰 상실감을 가지게 된다.

오래전부터 내려오던 질문들, 다섯 개의 주교 좌 가운데서 왜 로마만 주교를 교황이라고 부르는가? 왜 로마 교회에만 가톨릭이라고 하는가? 먼저 ‘교황’을 사전적 의미로 찾아보면 라틴어 Papa(파파)가 나온다. 본디 그리스어의 아버지 (빠떼라스, πατέρας)의 애칭으로 쓰는 단어였다. 그러나 동방과 서방의 간격을 좁히지 못하고 분열의 길을 갈 때 라틴어에서 이를 차용하면서 극존칭으로 사용된다.

지금도 동방교회 그리스 정교회에서는 사제를 빠빠스(Παπάς)라고 부른다. 그러나 서방 교회에서는 3세기 초에 최고위 성직자들에게만 사용했다. 로마교회가 이탈리아의 메로빙거 (Merovingian dynasty) 왕조를 인준 할 즈음 로마주교에게만 불러졌다. 시간이 지나면서 주교가 아닌 교황의 의미로 자리를 잡았다. 가톨릭이라는 단어를 교회라고 표현하는데 처음 사용한 사람은 1세기 안티오키아의 감독 이그나티우스(ο Ιγνάτιος)였다. 그가 서머나 지역에 보낸 편지였다고 했다.

가톨릭의 원뜻은 사도신경 “거룩한 공회와” 오 아기오스 까쏠릭꼬스 에끌레시아스(O Άγιος Καθολικός Εκκλησιάς)는 공적인 교회, 우주적인 교회, 공인된 교회라는 의미를 가지는 것이다. 이전까지 미미하게 사용되던 이 단어를 니케아 공의회, 콘스탄티노플 공의회에서 서방의 로마 교회가 ‘가톨릭’이라는 명칭을 쓰면서 공식적으로 사용되기 시작했다.

로마교회는 가톨릭이라는 명칭과 교회의 머리는 예수님의 제자 베드로이다. 그리고 교황은 베드로의 후계자로 칭하는 것이 특징이다. 로마 교회 외에 다른 주교의 교회들 역시 가톨릭이라고 사용하자는 의견들이 대두할 수밖에 없었을 것이다. 그런데 다른 주교 좌(座)의 교회들은 “공인된 또는 공적인”이라는 가톨릭이라는 표현보다 “전통” 이라는(올쏘독시 Ορθοδοξη Εκκλησιά )라는 개념을 가져왔다.

이들 네 개의 주교 좌 교회들이 동쪽에 있기에, 동방 정교회(東方正敎會, Ανατολική Ορθόδοξη Εκκλησία) 그리고 이들이 사용하는 언어가 라틴어가 아닌 그리스어이기에 그리스 정교회(Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία)라고 부른다. 또한 정통이라는 의미 중 다른 하나는 가톨릭교회의 머리는 베드로 사도이지만 정교회는 한 끗발 더 높은 예수 그리스도가 정교회의 머리라고 한다.

1050년 대분열 이전에 교회는 이미 가톨릭(Catholic Church)과 정교회(Orthodox Church)로 나누어졌다. 엄마보다 예쁜 딸(노바 로마 Nova Roma) 콘스탄티노플(콘스탄티노 폴리스Constantinopolis)의 등장은 교회의 분열과 구분을 설정하는 단서와 기초를 재공 하였다. (다음 이야기는 공의회 시대를 이야기 해야만 할 것 같다.)

표지 그림/ 개선문 ©ucdigiN

글쓴이: 김수길 선교사/ 본지 미션 칼럼니스트

◙ Now&Here©ucdigiN(유크digitalNEWS)의 모든 콘텐츠(기사)는 저작권법으로 보호를 받고 있습니다. 무단 전재, 복사, 배포 등을 금합니다.