한강 작가의 노벨문학상 수상으로 진보와 보수적인 역사관을 가진 분들의 치열한 공방이 이어지는 것 같습니다. 저 개인적으로는 뼛속까지 보수적인 역사관을 가진 사람으로서, 그분의 4.3 사건이나 5.18을 보는 관점 등 많은 부분들에 있어서 불편한 것은 사실입니다. 그러나 역사가가 보는 역사관과 문학가가 보는 역사관은 다를 수밖에 없습니다.

[클래식산책] J. 시벨리우스 교향시 <핀란디아> Op. 26 » 글 조기칠 목사 » 전반적으로 역사가들이 보는 역사관은 망원경적 역사관으로서 인간의 삶 속에서 일어났던 사건과 인물들을 총체적으로 조망합니다. 역사가들이 과거의 흘러간 역사를 해석하기는 하지만, 팩트는 역사 해석에 있어서 대단히 중요합니다. 그러나 문학가들은 역사가들처럼 일어났던 사건을 볼 때 전체적이고 총체적이기보다는 한 사건이나 개인의 삶에 주목합니다. 이러한 의미로서 문학가들이 보는 역사는 현미경적 역사관이라고 말할 수 있겠고, 문학가들이나 소설가들에게 있어서 보는 역사는 그것이 팩트인가 진실인가 하는 것은 별로 중요하지 않습니다. 그냥 소설가 자신의 상상 속에서 그려내고 스토리를 만들어내면 그만인 것입니다.

그렇기 때문에 우리는 박경리의 ‘토지’, 조정래의 ‘태백산맥’이나 일본의 소설가 야마오카 소하치의 대하소설 “대망”이 사실적이고 정통적인 역사 이야기인가 하는 것은 별로 중요하지 않게 생각합니다. 우리가 즐겨 보는 대하드라마나 대하소설에서 그것을 실제적인 사건이라고 생각하며 보는 순진한 생각을 하는 사람은 별로 없을 것입니다.

소설은 역사에 대한 대하 드라마식으로 서사된 것이 아니라, 인간의 폭력과 사회적 억압에 저항하며 인간다운 인간, 보편적인 인간을 줄곧 강조하고 있어서 그 소설에서 실제의 팩트 유무를 찾는다는 것은 무리일 수가 있겠고, 그것 때문에 소설가 ‘한강’을 가리켜 반역사적인 사고를 가진 몹쓸 인간이라고 매도하는 것은 좀 심하다고 생각합니다. 어차피 소설이란 팩트의 유무라기보다는 작가의 상상력을 기반으로 하는 추론의 산물이기 때문입니다.

그러나 아직 사고의 틀이나 역사관이 정립되지 않은 어린이나 청소년 등이 그 책들을 읽고 영향을 받아 마치 진실된 역사로 잘못 생각하거나, 동성애나 윤리적인 문제를 긍정적으로 생각하게 만드는 것은 경계해야 할 사항이며, 그래서 적절한 독서 지도가 필요한 이유가 될 것입니다.

조국 대한민국에서 일어나고 있는 첨예한 여야 간의 정치적인 갈등, 문화와 이념의 전쟁 등을 생각하며 당시 서양에서 국민주의 음악가로 활동했던 핀란드 음악가 J. 시벨리우스 교향시 <핀란디아> Op. 26 를 소개합니다.

스웨덴과 러시아 두 강대국 사이에 끼여 있는 핀란드는 의외로 약소민족으로서의 아픔과 설움을 많이 겪었습니다. 핀란드는 1155년 스웨덴 십자군에 정복되어 스웨덴의 일부로 병합되었고, 1890년엔 러시아의 자치령이 되는 수난을 겪기도 하였습니다. 1917년이 되어서야 러시아 혁명 이후 독립을 쟁취할 수 있었고 비로소 공화제를 통해서 그 이듬해 독립된 통일 국가가 될 수 있었습니다.

핀란드에서 국민 음악가로 추앙받던 장 시벨리우스(Jean Sibelius, 1865-1957)는 조국에 대한 사랑을 담아서 교향시 <핀란디아>를 작곡함으로써 핀란드인들에게 희망과 비전을 심어준 인물입니다. 처음부터 시벨리우스가 고국에 대한 사랑이 남달랐던 것은 아니었습니다. 어렸을 때에는 핀란드어를 알지 못했을 정도였고, 그의 집안 모두 스웨덴어를 사용하는 의사 집안이었습니다. 그러다가 시벨리우스가 자신의 아이덴티티를 고민하기 시작한 것은 유학 시절이었습니다. 1891년 독일 베를린과 빈에서 유학을 마치고 돌아온 그는 헬싱키 음악원의 교수로 취임하게 됩니다. 교수 생활을 하며 학생들을 가르치면서 1899년 34세의 나이에 <핀란디아>를 작곡하여 조국 핀란드인들에게 애국심과 국민 의식을 심어주는 데 일조하게 됩니다.

당시 핀란드는 제정 러시아의 압제에 시달리는 러시아의 속국이었습니다. 민중들은 곳곳에서 러시아의 압제에 대한 저항 운동을 일으켰습니다. 결국 1899년 2월, 러시아 황제 니콜라이 2세는 핀란드 공국 자치권을 제한하는 선언을 하기에 이르렀습니다. 더욱 핀란드의 자유를 옭아매는 선언이었던 것입니다. 이에 대해 핀란드 예술인들은 강하게 반발했습니다. 시벨리우스 역시 음악을 통해서 항거했습니다.

마침 그해 11월 핀란드 예술인들은 연금 기금 모금을 위한 행사를 기획했습니다. 그러나 실제로 이 행사는 연금 기금 모금은 표면적인 이유였을 뿐, 실제로는 러시아의 압제를 위한 독립 기금과 자유 언론의 기금을 확보하기 위한 행사였던 것입니다. 이 행사에서 핀란드의 역사를 다룬 역사극 공연을 통해 후세대들에게 바른 역사를 알려주고 민족 의식을 고취시키기 위한 공연이 행해졌는데, 그동안 러시아 정복자들이 핀란드를 어떻게 정복해서 파괴했는지를 알리는 것이 이 공연의 주된 주제였고 목적이었습니다.

이 공연에 함께 참가했던 시벨리우스는 여기에서 일생일대의 명작이자 동시에 가장 위험한 작품을 내놓게 되는데, 그것은 작품의 이름부터가 의미심장한 “핀란드는 눈뜨다!”라는 음악을 작곡하여 그날 공연의 피날레를 장식했습니다. 이 곡은 핀란드의 유구한 전통적인 주제와 장대한 종교적인 주제가 섞여서 국민들의 가슴을 벅차오르게 할 만큼 장중한 오케스트라 곡이었습니다.

이 곡을 통하여 핀란드인들은 민족 의식을 불러일으켰고, 이 음악은 전 세계로 크게 확산되었습니다. 시벨리우스는 이 곡을 <핀란디아>로 개명한 후 각종 공연에 초대되어 연주했습니다. 그러나 이 활동은 오래가지 못했습니다. 러시아 정부는 <핀란디아> 연주를 즉각 금지시켰습니다. 그러나 이에 굴하지 않고 시벨리우스는 러시아 당국의 검열을 피하기 위하여 곡의 제목을 매회 바꿔 가면서 계속 연주 활동을 했습니다.

<핀란디아>는 많은 고난과 우여곡절을 겪으며 세계 1차 대전이 끝난 후에야 비로소 <핀란디아>라는 본래의 이름을 찾게 되었던 것입니다. 이 곡은 다소 선동적이고 거칠고 투박한 음률로 구성되었습니다. 하지만 작품 후반부로 갈수록 고요함과 아련함의 멜로디인 <핀란디아 송가(Finlandia Hymn)가 울려 퍼집니다.

우리나라의 예전 찬송가(아마, 새찬송가)에도 수록되었을 정도로 멜로디가 아름다운 곡입니다. 이 곡은 당시 스탈린 치하의 러시아의 침략의 위협에 항상 노출되어 절망하고 있었던 핀란드인들에게 꿈과 위로와 용기를 준 음악으로 자리 잡고 있고, 지금도 핀란드 제2의 국가로 꼽을 만큼 큰 사랑을 받고 있는 곡입니다.

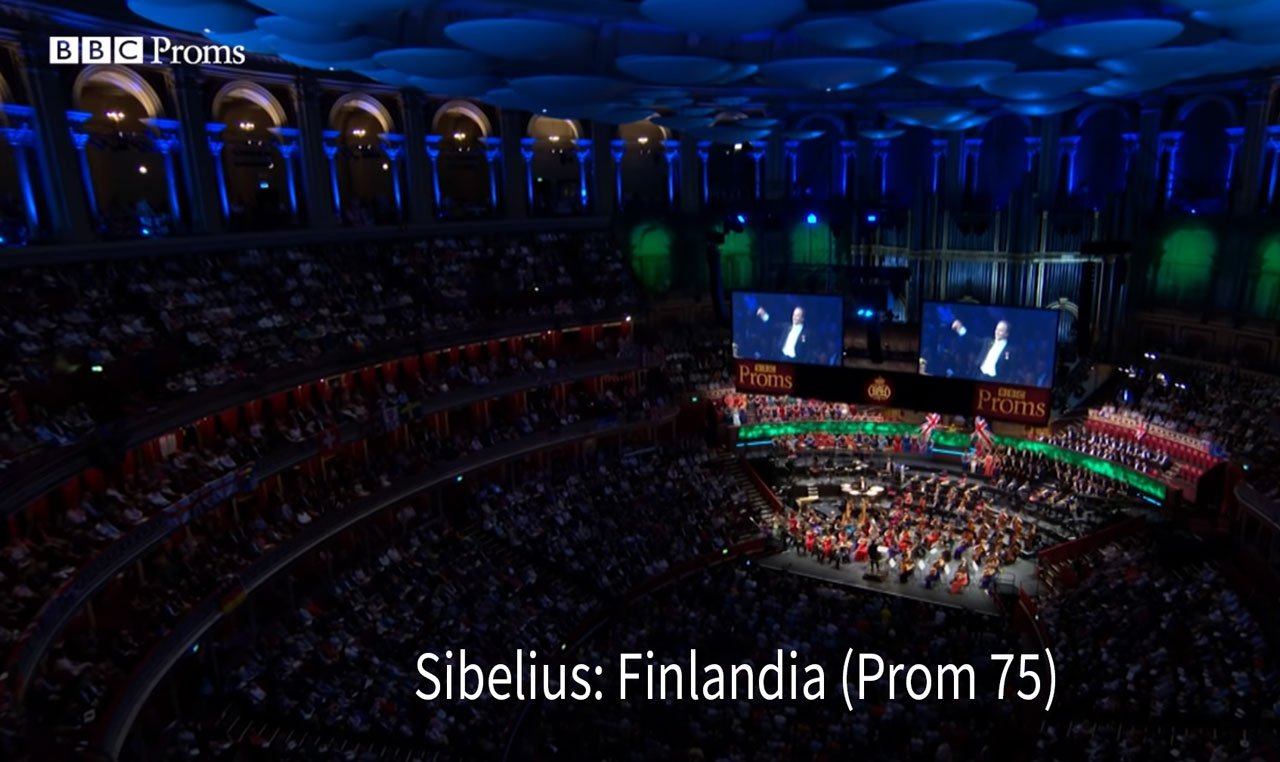

동영상= J. 시벨리우스 교향시 <핀란디아> Op. 26

필자의 최근 글 보기: The Last Concert 피아니스트 ’디누 리파티’

글: 조기칠 목사/ 본지 클레식 음악 칼럼니스트

◙ Now&Here©ucdigiN(유크digitalNEWS)의 모든 콘텐트(기사)는 저작권법으로 보호를 받고 있습니다. 무단 전재, 복사, 배포 등을 금합니다.