나는 그리스에 27년을 살아오면서 길가다가 지나치면서 어깨가 부딪치고 얼굴을 마주하면 양파와 치즈 냄새가 났던 이웃의 사는 이야기를 기록하고 싶었다. 옛부터 알려진 소크라테스와 플라톤, 아리스토텔레스가 아닌 지금도 옆에서 나를 보고 웃으면 ‘깔리메라’(Καλημέρα) 를 외치는 이웃의 이야기를 말이다.

[미션저널] 그리스 사람들 ‘희랍인 조르바’ » 김수길 선교사 » 그리스 이야기(34회) » 우리 가족이 처음 살았던 지역은 정말 영화 ‘해바라기’의 소피아 로렌이 나왔던 나폴리 뒷골목과 너무나 닮은 곳이다. 더운 날 문을 열면 길 건너 집에서 시청하던 텔레비전이 그대로 보여 지는 그런 동네였다. 집 앞에 작고 낡은 가게에는 요르고(Γιώργος) 할아버지는 늘 코끝이 빨간 상태의 몽롱한 얼굴로 나에게 ‘야수 킴’( γεια σου Κιμ)을 크게 외치던 사람이었다.

영화 희랍인 조르바에 나온 안소니 퀸을 빼다박은 요로고 할아버지는 매우 다정했다. 막내가 유치원에 다니던 때에 막내와 큰아들이 성탄절 전날과 새해 전날에 “깔란다” (Καλάντα,아이들이 작은 트라이앵글을 들고 전해오는 노래를 부르면 주민들은 돈을 주던 풍습)를 부르면 보통 가족과 친척들이 아이들에게 많은 돈을 주는데, 일가친척 없는 외국인인 우리 아이들에게 어느 사람보다도 많은 돈을 주어서 우리 아이들을 행복하게 한 할아버지이기도 하다. 가끔 시간이 나면 할아버지와 나는 잡담을 나누기도 했다. 어느 날 내가 배가 안 좋아서 일찍 자리를 뜨려고 하자 요르고 할아버지는 “왜 형님이 큰집을 사서 이사를 갔니?” 아니 무슨 말이냐고 묻는 나에게 네가 배 아픈 것은 형이 잘된 것 아니냐고 농담을 한 것이다. 나는 “우리나라는 형이 아니고 사촌이 땅을 사면 배가 아픈데!” 라고 답해 주었다. 다음 날 할아버지는 너희 나라나 우리나라나 인간들이 느끼는 감정이 같은데 우리는 식민 지배를 더 많이 받아서 표현이 좀 다르다고 변명 비슷하게 묻지도 않은 이야기해주었다. 마치 희랍인 조르바에 나오는 조르바의 대사처럼 ‘그래도 우리 그리스인은 자유를 사랑하고 존중 한다’고 혼잣말처럼 자주 했다. 크게 배운 것도, 가진 것도 없는 평범한 그리스인 요르고 할아버지처럼 많은 그리스인들은 그리스 사람을 이야기 해 달라고 하면 대부분이 희랍인 조르바, 그리스인 조르바를 빼놓지 않고는 할 수 없다는 것이다. 어떤 이는 그 영화를 너무 많이 보아서 대사를 다 외울 수 있다고 한다.

내가 이곳 대학에서 현지 언어를 배울 때 ‘희랍인 조르바’의 문구들이 자주 예문으로 나왔다. 길가다, 성당만 보이면 성호를 긋는다는 신실한 정교회 교인이었던 언어 선생님은 희랍인 조르바를 쓴 니코스 카잔차키스(Νίκος Καζαντζάκης)는 악당이라고 말했다. 신성모독죄인이라고, 그러나 대부분의 그리스인들은 카잔차키스는 위대한 그리스인이라고 말을 했다. 20년 전인 2004년 아테네에서 올림픽이 열렸다. 그때 나는 모 방송국 교양제작부의 현지 코디네이터로 한 달 동안 일을 한 적 있다.

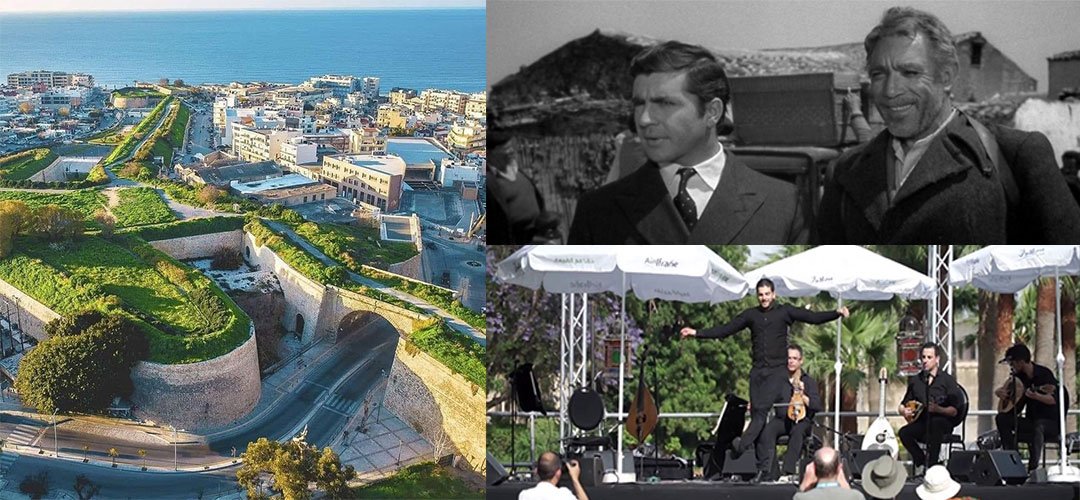

올림픽 경기를 마치면 시상식을 준비 한다. 그 때 기다리는 관중들을 위해서 준비 위원회는 음악을 틀어준다. 양궁 경기장을 제외 한(양궁 경기장에서는 한국 궁사들이 금메달을 따면 조용필의 여행을 가요가 흘러나왔다.) 그 외 모든 경기장에서 흘러나온 음악은 그리스의 민중 음악가이자 작곡가 쎄오도라키스(Θεοδωράκης)가 작곡한 ‘희랍인 조르바’의 OST 곡이었다. 희랍인 조르바의 명장면인 조르바역의 안소니 퀸(Antonio Rodolfo Quinn)과 상대역인 배질역의 앨렌 베이츠(Alan Bates)가 춘 시르따끼(Συρτάκι) 춤에 맞추어서 나온 음악이었다.

비잔틴 제국시절부터 전래되어 온 춤 ‘카사삐꼬’(Χασάπικο)을 현대적으로 재 해석 한 춤이 시르따끼(Συρτάκι)라고 한다. 그리스의 도시와 시골의 전통 따베르나(ταβέρνα,음식점)에서 들을 수 있는 음악이고 이제는 모든 그리스인들이 즐겨 추는 전통 춤이기도 하다.

희랍인 조르바의 무대 ◙ Photo&Img©ucdigiN

아직까지도 많은 정교회에서는 카잔차키스를 신성모독 범죄자라고 한다. 희랍인 조로바에 등장하는 자하리아스 신부(Ζαχαρίας)는 자신 마음속에 요셉(Ιωσήφ)’이 산다고 믿는 다중 인격의 소유자로 나온다. 이 신부는 전 그리스인 올리브와 빵과 가끔 생선을 먹는 사순절 기간에도 이 자하리 신부는 자신을 위해서 올리브와 빵을 먹지만 자신 속에 사는 다른 요셉을 위한다는 명목으로 술과 고기를 먹는 내용 등이다. 그리고 결국은 자하리 신부가 수도원에 불을 지르는 장면이나 조르바가 신을 악마라고 주장하는 부분 등이 정교회에서는 받아드리기 힘든 부분인 것이다. ‘희랍인 조르바’ 속의 신성모욕 보다는 카잔차키스 가 쓴 ‘예수 그리스도의 최후의 유혹’ 이라고 나는 생각했다.

정교회 뿐 아니라 로마 가톨릭교회에서도 한 때 금서로 지정되기도 했던 소설이다. 그래도 많은 그리스인들은 카잔차키스를 그리스가 낳은 현대의 대문호라고 한 목소리로 옹호한다. 카잔차키스는 1951년과 1956년에 노벨문학상 후보에 올랐지만 결국 수상을 하지는 못했다.

“대부분의 사람들은 카잔차키스를 이제는 교과서를 통해서 배우기 때문에 그에 대해서는 많은 그리스인들이 좋아하고 있다는 것이다. 그들이 꿈꾸는 희랍인 조르바의 대사처럼…

나는 어제 일어난 일은 생각 안 합니다. 내일 일어날 일을 자문하지도 않아요. 내게 중요한 것은 오늘, 이 순간에 일어나는 일입니다. 나는 자신에게 묻지요.

‘조르바, 지금 이 순간에 자네 뭐하는가?’, ‘잠자고 있네.’, ‘그럼 잘 자게.’

‘조르바, 지금 이 순간에 자네 뭐 하는가?’, ‘일하고 있네.’, ‘잘해보게.’

‘조르바, 자네 지금 이 순간에 뭐 하는가?’, ‘여자에게 키스하고 있네.’

‘조르바, 잘 해보게. 키스할 동안 딴 일일랑 잊어버리게. 이 세상에는 아무것도 없네. 자네와 그 여자밖에는. 키스나 실컷 하게.’”

오늘을 사는 그리스인들의 가치관을 그대로 보여주는 대사들이 아닐 수 없다.

아주 오래전 한국에서 영화로도 상영되었던 ’최후의 유혹‘은 그가 정교회로부터 신성 모독죄로 파문을 당하기도 했던 소설이다. 그런데 ’최후의 유혹‘에 대해서도 오늘은 다음과 같이 말하는 그리스인들이 많이 있다.

“소설의 내용이 꿈이 아니라 현실적으로 끝난 내용이면 그는 신성 모독에서 벗어 날 수 없지만 ‘최후의 유혹’ 은 십자가 상에서 마지막으로 꾼” 꿈이라는 것이 소설의 장르라는 것이다. 신앙을 떠나서 희랍인 조르바와 카잔차키스는 자신들의 고난과 역사의 한 부분이자, 그 처절한 역사 속에서 자유를 노래한 위대한 그리스인이란 것이다, 지금도 배우고 싶고 앞으로도 그렇게 살고 싶고, 본받고 싶은… .

당시 카잔차키스에 대해서 일반인 뿐 아니라 그리스 정교회 내부에서도 찬반이 나누어졌다. 당시 아테네 정교회에서는 이 소설을 비롯한 많은 작품들이 문제가 되어 카잔차키스를 파문한다. 지금은 그리스 전 지역을 그리스 정교회 이름으로 관리를 하지만 1957년 10월 카잔차키스가 죽었을 때 그리스는 두 개의 정교회 총대주교의 관할 구역이었다.

1828년 런던 협정으로 아테네를 포함한 그리스 남부 지역이 독립을 하였다. 그리스 정교회(Εκκλησία της Ελλάδος)가 1850년 콘스탄티노폴리스 총 대주교 청으로 부터 독립을 하였다. 그 당시 그리스 영토인 아테네를 비롯한 남부 지역은 아테네 총대주교의 관할이었다. 그러나 1912~13년의 발칸 전쟁으로 그리스가 획득한 테살로니키를 비롯한 북부 그리스와 크레타를 포함한 남부 도서 지역과 에게 해의 밧모 섬을 비롯한 섬 지방은 콘스탄티노폴리스 총대주교의 관할 구역이었다.

크레타 섬 지역을 관리하던 콘스탄티노플 관할 주교의 신자였기에 콘스탄티노플의 총 주교는 카잔차키스를 파문하지 않았다고 한다. 오히려 그가 죽었을 때 크레타 주교에게 카잔차키스의 장례식을 일임했다고 한다. 그래서 카잔차키스는 일반인들과 다르게 베네치아인들이 건축하여 장장 21년간 오스만 제국의 포위를 견디어 낸 이 도시의 랜드 마크인 칸디아(Candia)성벽 위에 그의 무덤이 있다.

어느 시골 마을이던 마을 가운데 크던 작던 광장이 나온다. 그 광장 옆에는 오래된 음식점들이 보통 한두 개는 있기 마련이다. 그리고 그 따베르나에서는 희랍인 조르바의 OST가 흘러나오고 그리스인들은 즐거울 때 모여서 시따테라 춤을 춘다. 희랍인 조르바처럼… .

크레테의 이라끌리온 성벽 위에 있는 그의 무덤에 간 적이 있다. 그가 생존해 있을 때 미리 그의 묘비명을 기록해 놓았다고 한다.

“나는 아무것도 바라지 않는다. 나는 아무것도 두려워하지 않는다. 나는 자유인이다.”

“Δεν ελπίζω τίποτα. Δε φοβούμαι τίποτα. Είμαι λέφτερος”

그리스인들이 가장 추구하는 자유의 개념을 그의 묘비명을 통해서 다시금 되새길 수 있었다.

글쓴이: 김수길 선교사/ 본지 미션 칼럼니스트

필자의 지난 글 읽기: 플라톤의 “향연” 심포지움(Συμπόσιον)

◙ Now&Here©ucdigiN(유크digitalNEWS)의 모든 콘텐트(기사)는 저작권법으로 보호를 받고 있습니다. 무단 전재, 복사, 배포 등을 금합니다.