Contents

필자가 속한 단체의 국제동원 책임을 맡은 적이 있다. 본디 교단 선교부 모달리티(Modality)에서 전문 선교 단체인 소달리티(Sodality)로 거듭나기 위한 큰 그림이었다. 그러나 아쉽게도 그림은 완성되지 못했다. 이 이야기를 하는 이유는 필자는 지금도 마찬가지이지만 그냥 평범한 현장 선교사에 지나지 않기 때문이다.

[미션저널] 바다의 사라센(이슬람) 세력 » 김수길 선교사 » 선교의 관점으로 읽는 십자군 이야기(11) »

당시 한국 선교의 한 부분을 차지하는 본 단체의 선교 총책임자로부터 본 단체의 국제 동원 책임을 맡으라는 명이 내려왔다. 필자는 자신을 너무도 잘 알기에 필자가 맡을 수 있는 직분이 아니라고 손사래 쳤다. 그러나 그분은 3일 후에 방콕에서 열리는 한국 선교의 동원가 모임인 K동원 포럼에 참석하여 동원에 관한 새로운 이론을 배우라고 권했다.

이 모임 참석을 통해서 좋은 분들을 만났고 이론도 배울 수 있었다. 한국의 선교이론가 J, H, S, 선교사님 등과 동원 선교사님 등 쟁쟁한 분들이 포럼과 동원 단체 이끌고 있기에 필자에게는 참으로 귀한 기회였다.

모임 참석 후 3-4년의 시간이 지나서이다. 당시 J 선교사님이 책 두 권을 모임에 소개하였다. 한 권은 한스 킹(Hans King)의 『이슬람』 , 다른 책은 시오노 나나미(Shiono Nanami)의 『로마멸망 이후의 지중해 세계』라는 책이었다. 우리는 한스 킹의 책은 너무도 볼륨이 크기에 읽지 못하고 시오노 나나미의 책은 모두가 이틀도 안 되어 다 읽은 것 같다. 이 책에서 가장 많이 나온 단어 중 하나가 ‘사라센’이라는 말이었다.

책의 내용은 사라센(이슬람)의 해군 또는 해적은 기독교 해안마을들을 침략하여 재산과 수많은 사람들을 납치하여 노예로 파는 역사적인 이야기이었다. 북아프리카 마그립 해안 지역에 목욕장이라는 대규모 노예수용소를 운영하면서 로마 교황까지 납치하려고 한 간이 배밖에 나와도 한참 나온 이슬람 해적들의 이야기가 흥미로웠다. 그리고 수용 중인 인질들을 구출하기 위한 구출 기사단의 이야기는 책을 펴자마자 다 읽어버린 것으로 생각된다. (책을 소개하려는 것이 아니기에 이 정도로 이야기 하고…)

모임이 마칠 즈음 J선교사는 십자군 운동이 정당화 될 수 있는 내용인가 아닌가 하면서 필자에게 물은 것이 지금도 뚜렷하게 생각난다. 역사에 만약이라는 가정법이 통할 리야 없지마는 그 때 정말 십자군이 구출 기사단처럼 좀 더 서쪽으로 진군하여 튀니지나 알제리로 갔다면, 그곳에서 신음하는 백인 기독교 노예들을 해방시켰다면 오늘 필자가 십자군 이야기의 방향이 달라졌을 것이다.

사라센은 누구를 가리키는가?

사라센, 또는 사라센 족은 누구를 가리키는 말인가? 본디 그리스사람들이 아주 오래전부터 아라비아 반도와 이집트 등의 사람들을 부를 때 ‘사라끼노스’(Σαρακηνός)라고 불렀다고 한다. 즉 레반트(Levant)지역과 마그레브 지역 일부에 사는 사람들을 통틀어서 부른 말이다. 그리스어 사라끼노스가 로마시대로 이어져 오면서 이들을 사라세누스(Saracenus)라고 라틴어로 불렀다. 레반트 지역 초원의 유목민을 가르쳐 사라세니(Saraceni)라고 부르던 것을 생각하면 이해가 빠르지 않을까?

학자들은 이들의 언어인 아랍어로는 ‘동쪽에 사는 사람들’이라는 단어 사라킨(Sarakin)에서 이 말이 생겨났다고 한다. 아무튼 이 사라센이라는 말은 이슬람이 등장하기 전까지는 많이 사용되는 단어는 아니었다. 그러다 7세기 이후 대중화되기 시작했는데, 이슬람의 등장으로 가장 활성화 된 단어가 사라센이다. 사라센은 이슬람 또는 아랍사람들을 약간 멸시할 때 사용한 것이다.

당연히 이슬람 사람들은 이 단어를 좋아하지 않았다. 마치 우리나라 사람들을 일본 사람들이 조센징이라고 부를 때 마다 느끼는 동일한 감정이었을 것이다. 십자군 전쟁이 시작되면서 십자군들과 이들을 파병한 유럽의 대부분 사람들은 이슬람이란 말보다 사라센이란 말을 사용하기 시작했다.

십자군 스스로도 성지를 수복하기 위해서는 많은 전쟁을 해야 했다. 그들 입장에서 이슬람이라는 표현은 이교 또는 이단이라는 의미이기에 종교적인 거리낌이 있었지만, 사라센이라는 표현은 양심에 가책을 덜 받았다는 것이다. 사실 다른 한편으로는 이슬람 역시 사라센이라는 말을 듣기에 충분한 일들을 벌여왔다.

사라센 해군 또는 해적의 약탈에 대한 기록물은 참으로 많이 있다. 이들은 그리스와 이탈리아 프랑스 스페인 해안 지역을 침략전쟁 또는 약탈을 시작했다. 당시 지중해의 잔잔한 바다는 평화가 아니었다. 언제 들어 닥칠지 모르는 해적들 때문에 차라리 사나운 바다가 더 안전한 날이라고 해안 지역 사람들은 말했다고 한다. 가까운 도서지역은 서로가 해적의 침입을 방어하기 위해서 봉화 불을 피워 각 지역을 알려주기도 했다. 그러나 사라센 해적들 역시 해적질의 변화를 꾀하는데 기독교 지역의 깃발을 달고 갑자기 기습하는 해적들 때문에 시간이 지날수록 성벽을 더 두껍게 쌓을 수밖에 없었다.

오늘날 유명한 관광지가 된 이 지역들에 남겨진 성벽들과 해안의 아름다운 풍경은 역사가 남겨 놓은 아이러니가 아닐 수 없다. 특히 사라센 해적들에게 치를 뜬 지역은 시칠리아를 비롯한 이탈리아 남부 도서와 해안 지역, 그리고 이베리아 반도의 안달루스지역이었다.

리파리 섬의 유적과 현재

산타 마우라 요새 그리스/ 시칠리아의 해안 요새, 현재는 관광지

642년과 649년 이슬람은 마그레브에 깊이 영향력을 끼쳤다. 그중에서도 유목민인 베르베르(Berberus)족과 검은 옷으로 전신을 가린 무어(Moore)족은 이베리아 반도의 이슬람 화에 앞장서서 순식간에 기독교 지역을 유린한다.

이베리아 반도의 육상 사라센들과 다르게 사라센 해적들이 집중적인 목표물이 된 곳은, 앞서 말했듯이 해안과 섬들이었다. 그리고 노략질의 대상은 당연히 지역의 부유한 가정들이었다. 그 외 다른 목표물은 그들이 이교도라고 부르는 교회와 수도원이었다. 교회와 수도원들이 많은 피해를 입은 이유는 해적들이 등장하면 수도원과 교회는 이들을 피해서 많은 사람들이 피신해 있었기에 때문이도, 또 그들로서는 가장 손쉽게 노예를 확보 할 수 장소였기 때문에 목표가 되었다.

사라센 해적들이 기독교인인 부녀자를 납치하면 먼저 이슬람으로 강제 개종을 시킨 후 그들을 범했다고 한다. 이유는 다른 종교의 여인과는 관계를 맺을 수 없다는, 그들의 위대한(?) 이기적인 신앙의 결단 때문이었다.

오늘날 그리스의 아토스 성산(Άγιο Όρος)지역의 각 수도원 입구들이 왜 그렇게 작은지를 처음에는 몰랐다. 그리고 수도원에 녹쓴 대포들이 아직도 남아있는 이유는 무엇일까 궁금했었다. 당시의 사라센 해적들의 침입을 저지하기 위한 최후의 방법이었다는 것이다. 아직도 남아있는 역사의 잔재와 흔적들은 쉽게 잊어지는 기억을 대신하여서…. .

이슬람(사라센) 해군의 설립

처음 사라센 해군을 창설한 사람은 시리아 총독 무아위야였다. 그는 콘스탄티노플의 비잔틴 제국에 대항하려면 해군은 필수적이라고 생각했다. 동 지중해의 비잔틴 해군과 해전은 필연적이기에 이슬람 해군의 창설의 필요성을 누구보다도 느꼈다. 그는 트리폴리(Tripoli)와 베이루트(Beirut) 그리고 티레(Tire)와 아크레(Acre) 및 팔레스타인의 자파(Japa)항구까지 이슬람 해군의 군항으로 징발했다. 그러나 당시 칼리파였던 우마르는 유목민 출신답게 바다에서는 이슬람의 군대의 안전을 확신 할 수 없다는 이유를 들어서 무아위야의 해군창설과 키프로스에 대한 침공 역시 반대했다.

무아위야의 6촌 형이자 새로운 칼리파인 우스만은 647년 무아위야가 해군과 키프로스 침공을 허락한다. 아마도 이런 의미가 아닐까? “너 하고 싶은 대로 다 해 봐” 이집트와 시리아에 대규모 함대를 건설하는 것을 허락받았다. 아랍 유목민들을 대신 하여 해상 운송 경험이 풍부한 기독교도들을 선원으로 채용한 후 사용 가능한 선박들을 징집한다. 그리고 빡시게 해상 훈련을 실시한다.

무아위야가 해군의 필요성 느꼈던 이유 중 하나는 자신이 총독으로 있는 시리아 해안지역의 도서지방은 대부분 동로마제국의 군대가 진치고 있었기에 그는 안전한 해안선을 지키고 싶었을 것이다. 즉 비잔틴 제국의 함대가 지중해를 항해하고 있는 한, 시리아를 비롯하여 자신이 다스리는 팔레스타인과 이집트의 해안은 안전을 장담 할수 없었다. 그는 이점을 알고 있었기에 오래 전부터 이슬람의 해군을 필요했던 것이다. 한발 더 나아가 공격이 가장 안전한 수비라는 것도. 그래서 그는 키프로스를 647년 그리고 650년 두 번에 걸쳐서 침공한다.

무아위야는 그의 부관 우바다 이븐 알 사미트(Ubadah ibn al-Samit)와 함께 일선에서 침공을 시도했다고 한다. 그러나 다른 이야기는 무아위야가 직접 참전하지 않았고 무아위야의 해군제독 압드 알라 이븐 카이스(Abd Allah ibn Qais)에 의해 진행되었다고도 한다.

현재 터키령인 키프로스(Κύπρος)의 동부 해안인 살라미스(Σαλαμίς)를 침공에 성공 한 후 동로마 제국에 바치던 동일한 세금을 이슬람들에게 바치게 하였다. 무아위야는 키프로스에 이슬람 수비대를 정식으로 주둔 시켰다. 그리고 이들을 위한 이슬람 모스크도 만들었다.

해전에서도 자신감을 얻은 무아위야의 해군은 작전 반경을 더욱 넓힌다, 키프로스의 서쪽으로 확대함으로 자연스럽게 크레타(Crete)와 로도스(Rhodes)를 침공하게 된다. 653년 침략은 성공했고, 에게 해 지역의 여러 도서들과 동시에 해안지역을 약탈했다. 상당한 전리품을 칼리파 우스만에게 전달한다. 해군과 해적의 구별이 없는 사라센의 해양 세력들이었다.

바그다드 쿨라파 모스크 902-908년 건축/ 바그다드의 무스탄시리아 마드리사

앞선 해전에서 승리는 무아위야를 들뜨게 했다. 655년 아나톨리아 지역에 육군을 출전시켜 비잔틴 제국의 군대와 대항하게 한다. 무아위야는 이집트 총독 압둘라 이븐 사드(Abdullah ibn Saad)와 연합하여 200여척의 함대를 모은 후 제독 아부 알 아와르(Abu al-Awar)에게 함대를 통솔하게 한다. 이슬람의 함대가 에게 해의 동부지역인 다르다넬스 해협 쪽으로 이동해 오자 비잔틴 제국의 황제 콘스탄티누스 2세는 이슬람의 해군이 콘스탄티노플의 앞 바다인 마르마라 바다에 들어오는 것을 방지하기 위해 자신이 500 척의 함대를 이끌고 출전한 것이다.

오늘날 터키의 안탈리아(Antalya)서남쪽 리키아(Lycia)해안에서 해전이 벌어졌다. 결국 승리는 무아위야의 이슬람 해군이었다. 이 해전의 결과가 당시 비잔틴 제국의 모든 지역에 큰 충격파를 던진 것이다. 비잔틴 제국의 군대는 그동안 육상에서는 이슬람 군대에 속절없이 패배를 당했지만 지중해만큼은 제국의 호수로 생각해오던 터라, 패전 소식은 상당했다.

이슬람의 육군과 해군의 양동 작전은 수도 콘스탄티노플은 물론 제 2수도 테살로니키를 비롯한 발칸반도 까지 위험에 빠뜨린 것이다. 이 같은 소식을 접했을 때, 콘스탄티노플의 시민들과 동로마 제국의 모든 사람들은 감당이 되지 않을 정도의 충격을 밭았다. 그리고 이슬람의 육군이 콘스탄티노플 맞은 편 칼케돈까지 진출했다. 감당치 못할 충격파는 연속으로 콘스탄티노플을 강타했다. 불행 중 다행으로 마스트 해전 1년 후 이슬람 권력투쟁인 제 1차 피트나가 일어난다.

무아위야는 콘스탄티노플 총공세를 대신해서 알리의 아들 하산과 싸우기 위해서 임시적인 평화 협상을 통한 후 그의 군대는 현 이라크 쿠파(Koopa)로 철군했다. 대신 사라센 해군이 아닌 개별적인 사라센 해적들은 비잔틴 제국의 해군이 거주하지 않는 기독교 지역의 일반 백성들을 상대로 노략질에 온 힘을 기울이게 된다.

우마이야 왕조와 사라센 해적들

이슬람 1차 내전에서 승리한 무아위야는 내전 이전의 상태처럼 육군과 함께 해군의 공세를 강화시켰다. 동로마 제국 역시 이슬람의 육군과 해군의 콘스탄티노플 공세에 방어하느라 다른 지역에 군사적, 정치적인 영향을 미치지 못했다. 이 틈을 놓치지 않은 해상 사라센, 육상 및 해상세력은 이집트와 다른 지역의 군사력을 이용해서 지중해 서부 지역인 마그레브(Maghreb) 지역과 이베리아반도(Iberian Peninsula)의 안달루시아(Andalusia)지역까지 진출한다. 뿐만 아니라 로마 제국의 상징적인 섬인 시칠리아까지 공격한다. 이로서 우마이야 왕조의 해군과 해적들은 지중해를 대부분 접수 하게 되었다.

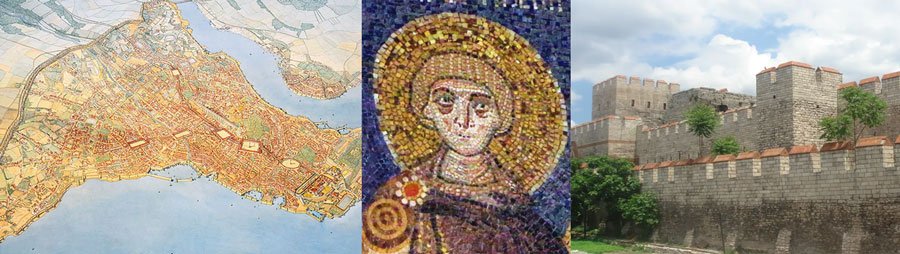

당시 콘스탄티노플 지도/ 콘스탄티누스 4세/ 콘스탄티노플의 성벽(현재)

667년 가을 무아위야는 그의 아들 야지드를 이슬람 함대의 사령관으로 한 이슬람 해군을 콘스탄티노플에 파병한다. 이슬람 해군은 콘스탄티노플을 포위하지만 기나긴 공방전에 돌입한다. 이 때 등장한 무기가 ‘그리스의 불'(Ελληνική πυρ)이라는 무기이다. 오늘 날 화염방사기와 같은 구조라고 보면 되겠다. 그리스의 불이란 이름은 나중 십자군들이 붙인 이름이지만 당시 콘스탄티노플에서는 로마의 불(Ρωμαίου πυρ), 액체 불(υγρό πυρ) 등 다양한 이름으로 불렀다고 한다. 도자기에 담아서 던지거나, 투석기에 메달아 던지는 형태와 또는 호스와 같은 기구를 이용해 방사하는 당시에는 근접하기 힘든 무기였다. 공성전에서 방어하기에는 최고의 무기였다. 이슬람의 해군들을 해안에 발을 디디지 못하게 하는 최고의 병기 때문에 이슬람 병사들은 많이 힘들었다.

그리스의 불 사용 그림

오랜 기간 동안 병사들은 전염병과 그리고 보급 부족에서 온 기근이 일어나자 668년 여름에 콘스탄티노플의 포위를 풀고 시리아로 철군한다. 형식은 철군이지만 사실 철군이 아니라 패배였다. 무아위야는 에게해의 점령지 섬들을 콘스탄티누스 4세에게 반환함과 동시에 매년마다 많은 양의 노예, 금과 같은 공물을 바치는 조건으로 군대를 철수 할 수 있었다. 그동안 점령했던 에게 해의 섬들을 반환하고 황제에게 매년 노예 50명, 말 50마리, 금 3천 파운드의 공물을 보내기로 했다.

대신 무아위야는 알렉산드리아를 비잔틴 군대가 점령하지 못하도록 요새화 시킨다. 그리고 이슬람의 군대는 오늘날 리비아 지역인 키레나이카(Cyrenaica)를 넘어서 튀니지지역까지 진출한다. 결국 북아프리카 기독교 지역들이 이슬람의 색으로 물들게 된다. 비잔틴 제국은 콘스탄티누스 4세의 정치적인 내부문제로 제국의 다른 지역은 일절 신경을 쓰지 못한다.

이야기가 조금 다르게 흘러 갈수 있겠지만 콘스탄티누스 4세의 이야기도 좀 들어주었으면 한다. 왜 이슬람과 다 이겨놓은 전쟁에서 콘스탄티노플 외에는 다른 지역들이 이슬람화 되었는지 묻고 싶은 것이다. 사실 이번 이야기의 마무리는 우마이야 왕조를 무너트린 아바스 왕조 이야기와 극적으로 살아남은 우마이야 왕조의 혈족이 이베리아 반도에 세운 후 우마이야 왕조의 이야기로 결론을 맺고 싶었다. 그런데 다시 콘스탄티노플의 이야기가 나와야 하는 이유는 콘스탄티누스 주의의 허물을 말 하지 않고서는 다른 이야기를 할 수가 없었기 때문에….

콘스탄티노플의 빛과 그림자

비잔틴 제국이 우마이야의 사라센군의 콘스탄티노플 공방전에 시달릴 때 불가리족(Bulgarus)의 지도자 아스파루흐(Asparukh)는 도나우(Donau) 강을 건넜다. 무주공산격인 제국의 여러 요새를 침략했다. 이들의 공략은 현 루마니아 남동부의 북부 도브루자(Dobrogea)까지 점령했다.

비잔틴 제국이 우마이야의 사라센군의 콘스탄티노플 공방전에 시달릴 때 불가리족(Bulgarus)의 지도자 아스파루흐(Asparukh)는 도나우(Donau) 강을 건넜다. 무주공산격인 제국의 여러 요새를 침략했다. 이들의 공략은 현 루마니아 남동부의 북부 도브루자(Dobrogea)까지 점령했다.

680년 콘스탄티누스 4세는 우마이야 왕조와 강화형식의 전쟁을 마무리한 후 제국의 뒤쪽을 잠식해오는 불가리족을 쫓아내기로 작정했다. 황제가 직접 대규모 함대를 인솔하여 흑해로 들어갔다. 보스포루스를 거쳐 흑해로 들어가 도나우 강 삼각주에 군대를 상륙시켰다. 불가리족은 비잔틴 제국군의 숫자에 질려서 페브키(Pebuki)섬의 요새로 후퇴했다. 너무도 좋은 기회를 콘스탄티누스 4세는 군사적인 실책으로 많은 수의 군사를 잃었고, 자신은 전염병과 통풍에 걸려 결국 후퇴하게 된다.

아스파루흐는 기회를 놓치지 않고, 비잔틴제국과 동맹을 맺었던 7개의 슬라브 종족을 정복한 후, 발칸반도의 제국의 영토를 약탈하기 시작했다. 비잔틴 제국은 불가리족과 681년 봄에 콘스탄티노폴리스에서 매년 많은 양의 공물을 제공하는 조건으로 평화 협약을 체결한다. 불가리아는 소스키타이(Sauskytai)와 모에시아(Moesia) 지역을 정복하여 발칸 반도의 폴리스카(Poliska)를 수도로 삼고 제 1불가리아 왕국을 선포했다. 이 후 불가리아는 비잔틴 제국의 뒤에 있기에 틈만나면 불라기리아 왕국은 비잔틴제국의 뒷목을 조르는 기회를 제공한 것이다.

비잔틴제국에서 열리는 공의회는 항상 황제가 주도한다. 자연스럽게 황제의 정치적인 입김이작용할 수밖에 없었다. 왜 3차 콘스탄티노플 공의회는 1년이 걸리도록 총회 결과가 나오지 않았을까? 아마도 콘스탄티누스 4세는 680년 11월 회의만 소집만 한 후 불가리족과 전쟁 중이었을 것이다. 다만 황제는 11차 회의와 마지막 회의인 681년 9월 16일 18차 회의에 직접 참석하여 공의회를 종료시킨다. 제3차 콘스탄티노플 공의회의 내용은 앞서서 여러 번 이야기 하였기에 말하지 않겠다.

콘스탄티누스 4세는 681년 친동생들인 티베리오스(Tiberius)와 이라클리오스(Heraclius)를 끌어내리고 단독으로 황제가 되려했다. 그러자 황제 단독 옹위를 반대하는 세력들이 등장한다. 그중에서도 제국의 동부 방위를 책임진 아나톨리아의 군단은 콘스탄티노플로 진격해 왔다. 이 군단의 주장은 ‘하늘에서는 삼위일체의 하나님이 통치한다. 고로 지상에서도 콘스탄티누스 4세는 티베리오스 와 이라클리오스와 함께 통치를 해야 한다’고 주장했다. 이런 주장들이 등장한 것은 약1년에 걸쳐 진행된 3차 콘스탄티노플의 공의회를 빗대어 주장한 것이 아닌가 하는 생각이 든다.

황제 콘스탄티누스 4세는 반란을 일으킨 군단의 지휘관들에게 시간을 가지고 논의하자고 말한 후 그들을 궁전내부로 불러들였다. 당당히 궁 안으로 들어온 반란 지도부는 그 자리에서 체포되었다. 즉결 재판을 통해 현장에서 사형을 당한다. 이들의 시신들을 갈라타(Galata)외곽의 사형장에 메달은 후 한동안 시민들에게 전시 시킨 후 매장했다. 이 상황을 안 시민들은 두려움에 떨었다. 그리고 자연스럽게 황제에게 반기를 들 생각을 못하게 되었다.

반란의 주동자들이 옹호한 그의 두 동생들에게는 먼저 그들의 코를 베어버리고 기록 말살형에 처한다. 기록 말살형 ‘(담나티오 메모리아이 Damnátĭo Memóriæ)은 ‘기억의 저주’라고 흔히들 부르는 즉 살아있지만 산 것이 아닌 상태를 의미한다. 우리나라의 가족 연좌제를 떠올리면 된다. 당사자 뿐 아니라 그의 가족들에게 까지 책임을 묻는 치욕이 뒤따르는 것이다. 그래서 기록말살형 보다 차라리 사형이 행복하다는 형벌이다.

콘스탄티누스 4세는 이렇게 자신의 권력을 지키기 위해서 동생들까지 잔인한 형벌을 가한 그도 33세의 나이 이질에 걸려 사망했다. 그는 무아위아의 사라센 세력을 일시적이지만 승리했다. 마스트 해전 이후 두려움에 떨던 많은 기독교 지역에 영웅이 되기도 했다. 그러나 여러 군사적인 실패와 형제들에게 가한 형벌 등으로 역사에 그림자를 남겼다. 한 가지 아쉬운 것은 콘스탄티노플 공성에만 급급하였기에 제국의 많은 지역이 특히 해안지역과 아프리카 지역을 쉽게 이슬람화 된 것이다.

글쓴이: 김수길 선교사/ 본지 미션 칼럼니스트

표지사진/ Vernazza Ancient Italian Village

◙ Now&Here©ucdigiN(유크digitalNEWS)의 모든 콘텐츠(기사)는 저작권법으로 보호를 받고 있습니다. 무단 전재, 복사, 배포 등을 금합니다.